太平军北伐,为何不走“运河路线”,缩短进攻燕京距离

导语:

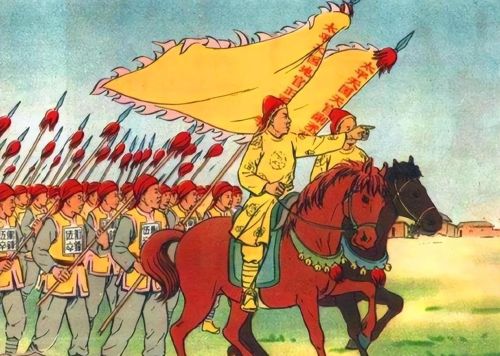

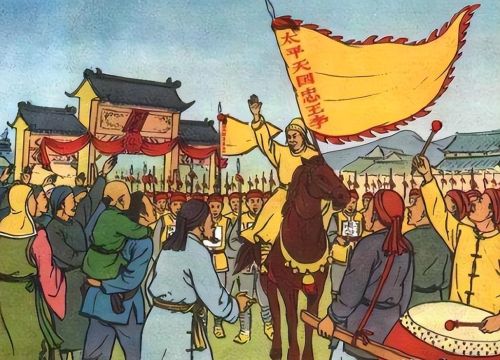

1853年5月,林凤祥、李开芳、吉文元等在浦口誓师北伐,终极目标是攻入燕京,赶走满清咸丰皇帝,再现徐达、常遇春之辉煌。

此次北伐,洪秀全给予的作战指示是:“师行间道,疾趋燕都,无贪攻城夺地以縻时日。”就是不要中途停留攻占城市,而是直接杀入燕京,玩“闪击战”。

东王杨秀清指示:“至到北京之日,即与监军袍帽,光宠其身,各宜遵守,勿违。”从中可知,北伐之最终目标是拿下燕京,作战策略是“闪击战”,若想达到预期效果,行军速度是关键。

既然如此,北伐军就应该选择最短路线,从扬州经大运河到徐州,进入山东,而后直奔北京,此为“运河路线”。

然而,林凤祥、李开芳等并未走“运河路线”,而是穿越安徽,进入河南,走“皖北路线”,走了许多“冤枉”路,浪费不少时间。

那么,为何太平军北伐不走最短的“运河路线”呢?清朝在江北之军事部署情况告知答案。

一、北伐军究竟有多少人?这直接关系到北上路线之选择有道是:“没实力玩迂回穿插,有实力则地毯式轰炸”,太平天国北伐军究竟有多少人,这对其选择进攻路线之影响非常大。

若是实力碾压清军,则直接从大运河北上,走最短路线,发挥“闪击战”之最大效果;若是实力不占优势,就必须选择比较符合客观实际的路线,走“皖北路线”,进入河南,而后再想办法进攻北京。

那么,洪、杨究竟派出多少军队北伐呢?北伐军整体实力如何?北伐主帅林凤祥,副帅李开芳、吉文元,都是无敌猛将,指挥艺术没得说。北伐军总数量是多少呢?这问题各方记载不一样,两万、六万、十万,甚至十几万等都有。

《续纂扬州府志》载:“贼林凤祥等二十一军北窜,每军数千人,犯浦口,攻六合。”照此看,北伐军估计六七万,这算是一支劲旅,可力压清军。

《重修安徽通志》载:“四月,发逆林凤祥率二十一军北窜”。同样说林凤祥这支北伐军有六七万人。

《张维城口述》则说:“在怀庆者共九军,前一、前二、前三、前五、后一、后三、中五、左二、左一。此九军皆从扬州出来,闻说系官军围堵,此九军杀出来的。”按此说来,林凤祥麾下只有九军,总兵力2万左右。这是目前比较常见的说法,北伐出动两万老兵。

各种史料记载不一,究竟谁说的属实呢?答案是,《张维城口述》可靠性强,比较属实。

其一、张维城曾加入太平军北伐队伍,后被俘虏,且所说“番号”基本正确无误。

其二、《续纂扬州府志》与《重修安徽通志》所引用之数据来自《豫军纪略》,此时太平军已经在安徽、河南等地扩充,故而不能算是北伐所出动之兵力。

其三、太平军杀进南京时,可投入作战之兵马总计10万,且分兵镇守南京、扬州、镇江等三城,还要西征长江中游,北伐出动六七万,几乎不现实。

就此看来,北伐也就2万左右,但很精锐。2万兵马北伐,还要攻入燕京,自然得选择保险路线,将损失降到最低,否则还没看到紫禁城,自己就先完了。

二、清廷在运河、山东一线部署重兵团,走“运河路线”成本高,不现实1853年3月,太平军杀进南京,而后东下夺取镇江、扬州,三城互为犄角,共同防御清军。

洪、杨占据东南,咸丰皇帝急坏了,既害怕太平军继续东下攻占江苏、浙江、上海等财税重地,更害怕他们一鼓作气北上中原,将自己赶回东北老家打猎。

为此,咸丰在江北运河、山东一线部署兵力,防止太平军北上。《清文宗实录》记载:“皖省、江北等处,为东、豫等各省门户,急需厚集兵力,防贼北窜。”

可知,皖省、长江是第一线,是防备山东、河南等省之屏障,其战略地位非常重要。为此,咸丰让琦善、胜保、陈金绶等带兵万余在扬州、浦口、仪征一带驻防,组建“江北大营”,阻止太平军从扬州经运河北上。

扬州是大运河之中转站,其战略地位非常重要,清朝官兵对此深之,自然也就严防死守,守住第一线。江北清军预测:“贼必走瓜、仪,以趋鲁、豫;惟是此等凶徒铤而走险,但有路径可通,即当防其北窜;而关系北窜之路,尤宜添设重兵再加以严防,斯可有备无患。”

此外,漕运总督杨殿邦退守淮安,河运总督杨以增驻守江浦,俩人手头兵马6000余人。加上琦善、胜保“江北大营”一万四千余八旗、蒙古马队,清军仅在扬州附近就可以聚集近两万兵马,这与北伐军总体数量相当。所以,北伐军想在扬州走运河,难度不是一般大,危险系数太大。

当然,琦善、胜保之流水平一般,八旗马队、各省绿营也早已腐朽没落,林凤祥也许可以突破扬州防线,可山东防线呢,能顺利通过吗?

当时,山东巡抚李惠负责黄河东段防务,将其所辖清兵划为五个军团,沿河分段设防:奕经率1000马队防守王家营,对岸再派1000兵协防;青江浦附近集结7000兵马,是为主力机动部队;桃源县驻兵2000名,防重兴集,主要刺探情报;顺河集驻兵3000,协防桃源县;宿迁城北十里处,驻兵1200名,李惠驻守此地。

如此,黄河东段之防务相当坚固,“如此黄河节节严防,借天险以施人力,事半功倍,较之交界堵御,殊有把握。如该处尚有不敷,彼时调回赴河南兵一千,量为接济,不敢再虞短少。”

可以说,李惠对黄河东段防务很有信心,再加上扬州防线,清朝在运河一带有近四万兵马。此时,林凤祥北伐军2万,岂能有必胜之把握呢?即使能获胜,也是损失惨重,无法实现闪击燕京之战略目标。

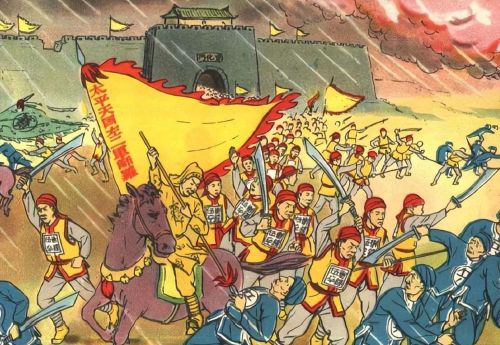

三、皖北、河南一带防务空虚,缺乏得力战将镇守,难以抵挡北伐军清军重兵云集运河、山东一线,表明咸丰确实意识到了问题之严重性,太平军北伐之概率非常高,且目标是直奔燕京,玩“斩首行动”。

当然,太平天国北伐燕京不一定非要走“运河路线”,也可以穿越安徽境内,走“皖北路线”,挺进中原。那么,咸丰能否在皖北部署重兵拦截呢?强化运河、山东防务之同时,可否再抽调出足够兵马在皖北、河南一带设防呢?答案是否定。

清朝总计兵马虽说有80余万,可军队又带有警察性质,且采取分散驻防方式,基本难以在局部地区集中大量兵马。当时,咸丰能抽调的兵马,基本都抽调完毕,对皖北之防务是力不从心。

清军皖北、河南一带防务之空虚,可从如下几点看出。

安徽巡抚李嘉端上奏咸丰:“窃查粤匪自窜扰各省以来,每余饱掠之余,则思乘机窜秩。而各省本地汛兵,多因听调远出,营伍空虚,适经贼匪分窜,始行奏请拨兵防守,每多缀不及事。”

可知,安徽巡抚李嘉端在诉苦,他认为敌军攻掠本省之可能性很大,可手头没兵调遣,朝廷也不太重视皖北防务。

兵力不足,李嘉端诉苦,皖北无将,他还得继续诉苦。李嘉端奏:“周天爵年届八旬,虽精力未衰,而一旅之众,击四起之贼,诚恐顾此失彼。皖省兵额,除分防各处外,不过四千余名,加以调遣溃散之余,兵力益行单弱。即如庐州城内,现仅存兵五十余名。其招募之勇一千余名,未经训练,器械不齐,断难以任防剿之责;又以经费不充,大有欲散之势。”

从奏折众可看出,皖北一带并没得力战将镇守;周天爵虽勇猛,可已经年近八旬,手中兵力仅千余,无法胜任防堵之重担。此外,皖北兵勇装备不齐,粮饷不足,大有溃散之势。

皖北防务空虚,那河南呢?答案是,更惨。当时,河南巡抚陆应谷手中仅有1200名兵勇,虽说可以借助黄河天堑,可无济于事。道理简单,皖北、河南一带乃平原地形,一马平川,进入河南之道路众多,岂是一条黄河就可以阻拦呢?

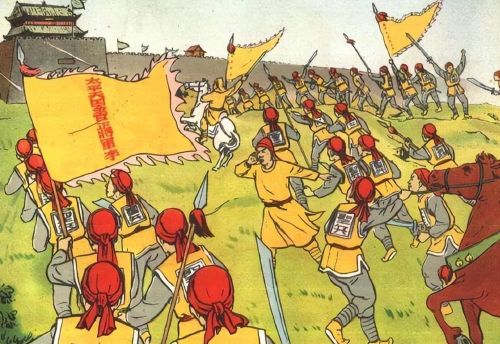

皖北与河南没啥兵力,区区5000余人,还是分散驻防,怎能抵御得了悍将林凤祥、李开芳麾下2万老兵呢?后来北伐之事实证明,“皖北路线”是对的,太平天国北伐军只用不到一个月时间,就从浦口杀到河南归德府,挺进中原腹地。

四、江北清军协防能力差,皖北难以得到有效增援,此乃天赐良机八旬老将周天爵,全部兵勇5000余人,这就是清朝在皖北、河南一带所能投入之兵力,显然不可能达到堵御北伐军之目的。皖北、河南,与山东距离并不算遥远,若是清军团结一致,听从指挥调遣,“皖北路线”也不能算安全。

试想,周天爵严防死守皖北,等待清军主力从黄河东段赶来增援,林凤祥、李开芳能否顺利突破防线呢?如果不能,还不如走“运河路线”划算,同样是损失,那就选择成本最低之路线。

然而,清军之协防能力,林凤祥、李开芳是知道的;就算战友被太平军围攻吊打,只要不是在自己辖区,清军一般都是见死不救。1852年5月,太平军围攻全州,五六万清军屯驻郊外,却丝毫不敢主动进攻,而是坐视城池陷落。

全州毕竟是小城,不救援还可以理解,而攻占南京、扬州、镇江等战略重镇时见死不救援,则只能说清军战斗力、协防能力都是差到极点。

《太平军北伐资料选辑》对太平军攻占南京、镇江、扬州等东南要地时清军之表现,如是说:“非徒民不见贼也,乃至兵不见兵。然而镇江之师不西,瓜、仪之勇不南,皖帅变易,拥符离之兵而不进,坐视金陵之危,勇懦一辙,环而相顾,欲侥幸于狂寇之未必至,岂可得耶?”

南京(金陵)乃清朝全国第二大城市,东南财税之地,运河之枢纽,如此重要之战略地区,被太平军围攻时,附近军队居然不敢救援,或者说压根就不想前来解围,而只顾自己地盘安全。

由此可知,清军协防能力很差,驻防在扬州、黄河东段的清军四万余人,必然不会去救援皖北,他们只会固守阵地;太平军不来闹事就是万幸,怎会主动去找虐呢?

事实证明,这判断没错。林凤祥、李开芳横扫皖北之时,防守运河(扬州到山东段)的清军四万余人,确实没去增援,未见调动一兵一卒,否则北伐军不可能一月走千里,直奔中原而去。

北伐军渡过黄河,准备朝北京开进时,屯驻扬州的“江北大营”战将胜保才率4000兵马火速北上“勤王”,且以尾随为主,很少主动发起进攻。可以说,皖北不但防务空虚,且难以得到有效增援,这对林凤祥而言,此乃天赐良机。

综上所述,太平天国杀进南京、镇江、扬州时,咸丰皇帝已经预料太平军会乘势挥师北伐,闪击燕京,威胁心脏地带。为此,他在扬州、黄河东段布下重兵,总计4万余人,兵力十分雄厚。皖北、河南一带,咸丰则无心无力,不会抽调重兵设防,清军防守之漏洞百出。

此时,林凤祥、李开芳手头兵力是2万。若是走最短的“运河路线”,必然会被清军层层阻击,就算能血战突围而出,也是损失惨重,无法实现闪击燕京之战略目标。相反,皖北、河南一带防务空虚,且清军协防能力差,林凤祥、李开芳可以顺利挺进中原腹地,而后火速北上,威胁京畿安全。

可以说,太平天国北伐军不走最短的“运河路线”,而是走相对较长的“皖北路线”,是避实就虚,是正确的选择。

参考文献:《太平军北伐资料选辑》