道德经的玄之又玄(道德经玄之又玄的前面两句话是什么)

以古汉字重读《道德经》1:第一章 玄之又玄,众妙之门

题解:

现在通行的《道德经》,每个章节并没有章节名称。本解读试图给予合适的章节名称,以概括所在篇章内容。

“玄之又玄,众妙之门”八字,有两字值得考察一下相关古文:「玄」、「妙」。

「玄」,《说文解字》部首之一,在卷四下。该卷部首,或多或少跟平面有关,比如「目」、「盾」、「羽」、「隹」、「骨」等。

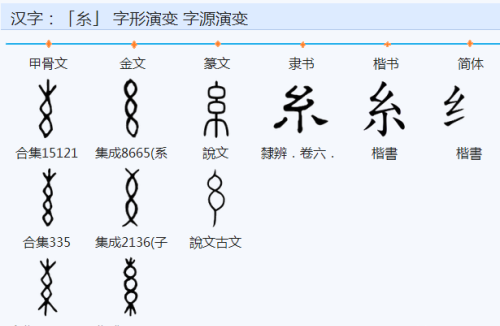

古文「玄」,是「糸」的截取:

至春秋时,仍然是跟甲骨文「玄」一致:

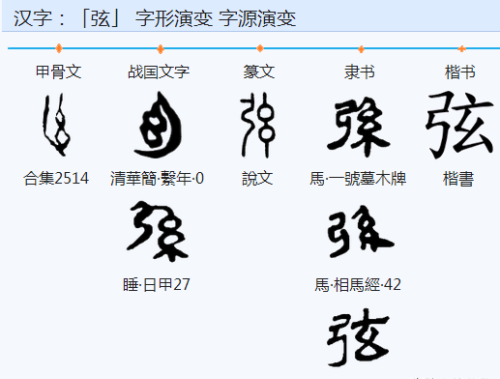

「玄」为「糸」省,可从「弦」字得到印证:

《诗经》中有《商颂·玄鸟》:“天命玄鸟,降而生商,宅殷土芒芒。”

这些颂扬商代的内容,最晚不会晚于东周初年,因为殷商的后裔宋国想要利用先人的名声重新振兴,最晚不会晚于东周迁都这个明显的信号太远。

所以“玄鸟”在春秋时肯定已经表示“燕子”。而「玄」字表示黑色,估计是从“玄鸟”表示燕子引申。

而以“玄鸟”表示燕子与「玄」字构形的关联,笔者认为,是燕子吃小昆虫的飞行轨迹跟丝线缠绕很相似。

「玄」字表示不容易理解的含义,就是从「玄」表示黑色以及燕子的飞行轨迹人们觉得不好理解而来(因为不知道燕子在吃小飞虫)。

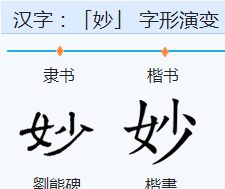

「妙」字从女从少,晚出。因而“玄之又玄,众妙之门”一句,很可能并非最初版本所有。

即使是清华简的《德道经》中“玄之又玄,众眇之门”的「眇」字,也仅见于篆文。

即使笔者猜测成真,“玄之又玄,众妙之门”并非老子的文字,但却颇得老子神韵:

「妙」字构形指代二八佳人,由“十七十八无丑女”的客观事实,引申表示不同情态的美好(乃至完美)。

至于「玄」字,虽增补者本意很可能想将道德经引导向神秘论的方向,但从道德经全文来说,核心观点是“反者道之动”;因而从老子本意来说,「玄」当解作构形本义:交织前行、如燕子般弧线交错飞行

综上,所谓“玄之又玄,众妙之门”,指的是正反交织,弧线交错,众多不同情态的完美(美好)都是根源于此。

第一章

原文通行本原文如下:

道可道,非常道;名可名,非常名。

无名,天地之始,有名,万物之母。

故常无欲,以观其妙,常有欲,以观其徼。

此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。

清华简《德道经》相应篇章如下:

道可道也,非恒道也。名可名也,非恒名也。

无名,万物之始也;有名,万物之母也。

故恒无欲也,以观其眇,恒有欲也,以观其所徼。

两者同出,异名同谓。玄之又玄,众眇之门。

从汉代避讳文帝刘恒,将恒山一度改为常山(北岳恒山一直在河北曲阳和涞源之间,也曾称常山)看,该篇章最初的版本,很可能是用「恒」。但清华简中,该篇“也”字用的太频繁,反而不够简洁,更像是课堂笔记,加很多“也”字来帮助断句。

再将「眇」、「妙」两字与「徼」字对比,很明显由「徼」字表“边界”,对应「眇」字表“渺小”更合适。

还有,「眇」字晚出以及“始”与“眇”虽有些相对,但“母”与“徼”对应有些勉强,“有、无”对应“徼、眇”也显得牵强。故而,本章最早的文字,很可能只是前两句,而且断句如下:

道,可道,非恒道;名,可名,非恒名。

无,名天地之始,有,名万物之母。

最多加上末一句:

此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。

古文解析:「道」、「名」二字的构形本义比较清晰,这里就不展开了。可道、可名,都是动词。

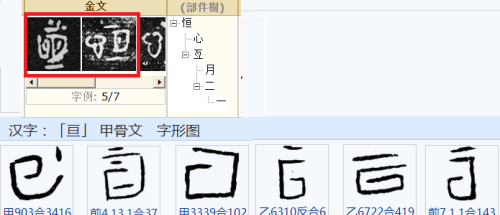

「恒」疑为甲骨文「亘」的异体。中间经历“亘”加“月”以强调时间方面的持续,之后篆文变成从二从心从舟,隶变为从心从亘,隶书「亘」可理解为“旦旦相连”,是甲骨文「亘」的隶变。

「玄」、「妙」前面已经解析过。其余的文字,应该没理解上的障碍,虽然从构形来说「万(萬)」表示数量值得考究,但在这里只是虚指,指代一切存在。

白话翻译道,可以言道,但能被语言清楚表述出来的,都不是永恒的道。名(概念),可以随意命名,但却没有永恒的名字。

无,可命名为天地之始(本源);有,可命名为万物之母(所以生发者)。

两者(有、无)出处相同,而名字不同,但都可称作玄(正反交织、阴阳交融)。不断地正反交织,弧线交错,正是众多不同情态的完美(美好)的根本所在。

温馨提示:通过以上关于以古汉字重读《道德经》1:第一章 玄之又玄,众妙之门内容介绍后,相信大家有新的了解,更希望可以对你有所帮助。