线粒体叶绿体起源机制(线粒体和叶绿体的作用是什么)

导语:干货 | 线粒体叶绿体起源说VS线拉体和叶绿体的前世今生。

人教版高中生物必修2《遗传与进化》P70页有这样一句话:“线拉体和叶绿体中的DNA,都能够进行半自主自我复制,并通过转录和翻译控制某些蛋白质的合成”。

也就是说,线粒体和叶绿体中有一套独立的基因表达体系,线粒体和叶绿体中也含有核糖体。

为什么只有叶绿体和线粒体含有DNA和核糖体?

从进化上看,叶绿体曾经是一类独立生活的微生物,但后来被另一种微生物吞噬逐步进化而成。近年来的研究和基因组测序表明,在生物的进化过程中叶绿体曾多次发生内共生,有些后来又退化消失,造成了生物进化的复杂性和多样性。

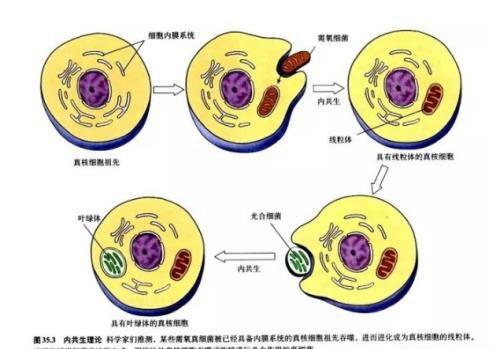

1、内共生起源学说

大约在巧亿年以前,一些大型的具有吞噬能力的原始真核细胞,先后吞并了几种原核生物(例如细菌和蓝藻),由于后者没有被分解消化,它们从寄生逐渐过渡到共生,成为了宿主细胞里而的细胞器。例如被吞噬的蓝藻成为了叶绿体,而被吞噬的好氧细菌成为了线粒体。

2、内共生学说的证据

现代生物学的研究从细胞、遗传、分子几个不同层次上为内共生起源学说提供了越来越多的证据,该学说目前已经得到广泛接受。

真核细胞有氧呼吸第三阶段所需的蛋白质和酶定位在线粒体内膜上,而原核好氧细菌有氧呼吸第三阶段所需的蛋白质和酶定位在细菌细胞膜上。

通过DNA测序技术发现叶绿体基因组序列更相似于细菌和蓝藻,而与真核基因序列相去甚远。例如通过对玉米叶绿体rRNA的研究,发现叶绿体rRNA结构与细菌的相似性超出了与核基因的相似性,这对内共生学说是一个十分有力的证据。

叶绿体中许多代谢途径也与细胞质的代谢途径表现出不同,而与蓝藻的相似。例如氨基酸合成、类胡萝卜素合成等途径都是细菌类型的。而参与叶绿体淀粉合成、糖酵解(有氧呼吸第一阶段)、三梭酸循环(有氧呼吸第二阶段)的许多酶的基因虽然位于细胞核中,但与蓝藻的相似,说明这些基因可能是从共生蓝藻转移进细胞核的。

叶绿体核糖体与原核生物的核糖体对抗生素的反应表现出相似性,某些能抑制原核生物蛋白质合成的抗生素,如氯霉索,也能抑制叶绿体核糖体的蛋自质合成,而对真核生物细胞质中核糖体的蛋白质合成无抑制作用。

3、叶绿体的“俄罗斯套娃”现象

根据叶绿体内共生学说,高等植物的叶绿体都是1次内共生所产生的细胞器,即一个远古真核生物吞噬了蓝细菌,在共生过程中蓝细菌演变为叶绿体,此过程称为1次内共生,叶绿体都有2层膜。但最近发现有不少生物的叶绿体有4层膜。

为什么这些生物的叶绿体有多层膜?

科学家认为,多层膜的叶绿体并非由蓝细菌直接进化而来,而是由含叶绿体的藻类被其他生物吞噬形成的,在这种情况下,被吞噬的藻类细胞大大地消减,只留下叶绿体,因而导致了叶绿体多层膜的结构。这种学说也被称为二次共生假说。有人形象地把叶绿体的这种起源叫作“二进宫”现象。生命进化有时就像一个“俄罗斯套娃”,打开一层又有一层,这种生命进化方式,令人惊异

本文内容由快快网络小涵创作整理编辑!