明朝南北两京制(明朝南北是什么俗称)

明代的南京与北京并称为“两京”,因共处同一王朝,建城时间相去不远,故在布局上有许多相似之处。由于建城时历史地理背景的不同,也有诸多不同点。明代“两京”在建城时的历史地理背景和布局两个方面都存在一定的差异,但在某些具体的布局方面亦有相同之处。具体而言,主要体现在下列几个方面:

一、建城指导思想

朱元璋在取得金陵以后,于1358年在徽州听取了朱升提出的“高筑墙、广积粮、缓称王”的策略。在“高筑墙”方面,自1366年起,改筑并拓宽了应天府城(明初都城,即今南京城)。为了将原属南唐宋元金陵城的东郊和北郊的一些重要制高点包入城内,特别是要东包钟山余脉富贵山及其南的新建宫城区,以及北连龙湾虎口城与金陵城北门外的军事区,朱元璋决计改变中国都城的方形传统,而按照金陵的自然地貌筑城,从而建成了留存至今的南北修长、东西宽窄不一的不规则城池。但至1367年,由于陈友谅已灭,张士诚垂危,韩林儿被沉死于江等政治形势的变化,朱元璋称王,定宫阙制度开始营建代表帝王尊严的宫殿、太庙和社稷坛时,又遵循了中国传统礼制的“前朝后寝”及“左祖右社”的格局(后为永乐年间兴建北京宫阙时所效法)。而南京都城的建设,直至1386年才完成。

因此,朱元璋在修建南京城时,有先后两种明显差别的建城指导思想。在前期(1356~1366)主要是着眼于军事防御方面,而在后期(1367~1386)则主要着眼于作为一座帝都的封建礼制要求,当然也兼顾军事防御的需要。

关于明北京城的建城指导思想,也有前后两期的差别。前期是洪武和建文年间(1368—1402),主要是缩小元大都城的规模、拆毁元故宫并修建燕王府邸,着重点在军事防御方面,以免元帝卷土重来。后期可以从永乐十五年(1417)起,到嘉靖四十三年(1564)完成南面的外城为止。其建城的指导思想主要是出于封建礼制的要求,力求表现京师城垣的雄伟壮丽和宫殿的庄严肃穆,但外城的兴建则更多地是考虑到防务的需要。

二、地理位置

南京地处长江下游的中心,东近大海,西连荆楚,南接吴越,北控江淮,在明代以前即为东南重镇。南京地区的山岭较多,市区内亦多小山和丘陵,对于建城和军事防御均较有利。同时,水源亦较丰富,仅直接通江的秦淮、金川两河在古代就基本上可以满足水上运输物资的需要。

北京则地处黄河下游大平原的北部,西、北和东北三面都围绕着高山峻岭。这些山岭统称燕山山脉,是太行山脉的东支。北京地区只有南面是开阔的平原,并有一些河流和湖泊,其中较大的河流只有西面的永定河和东面的潮白河,而以卢沟桥所在的永定河距离北京市较近,但永定河是一条流量很不稳定的河流,枯水季节较长,一到夏季又经常洪水暴涨,泛滥成灾,所以不能成为北京地区的可靠水源,更无运输之利。

三、承袭旧城基础的比较

南京城的基础主要是南唐以迄宋元的金陵城,该城南凭聚宝山,西临莫愁湖,东濒燕雀湖,北近北山,其北垣较六朝建康都城的北垣南移约三里许,而将六朝宫城旧址弃置于北门之外。其优点是将六朝以来秦淮河河口地区的稠密居民区和繁华的商市区包入城内,缺点是地势低洼,遇到雨季秦淮河涨水时,河水宣泄不及,常酿成水灾,而且城内居民与河争地,致使秦淮河身日窄,河水也日渐污浊,失去了六朝隋唐时的自然风光。

明代北京所承袭的旧城基础是元大都,大都城是以金代中都城外琼华岛上的离宫——大宁宫所在的湖泊为中心进行规划设计的。这座中心湖泊被称为太液池,池东为“大内”,即宫城所在。宫城南北长约1000米,东西宽约740米,系元帝所居。宫城北为御苑,池西有两组宫殿,南面的称隆福宫,背面的称兴圣宫,这三组宫殿外围的城垣便是皇城,城周约二十里,皇城的外面再筑大城,亦即大都城的城垣。

四、两京建筑布局

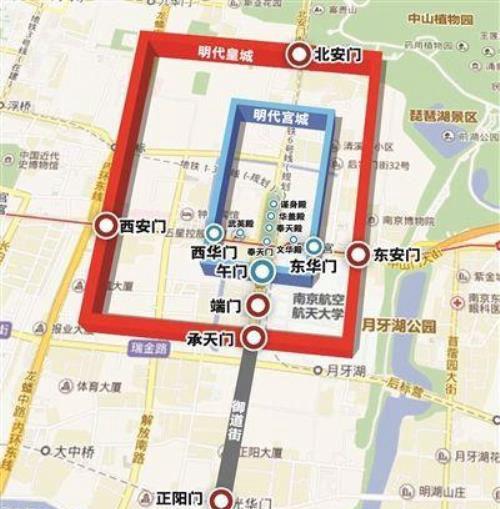

“两京”皇城皆为砖建,但北京皇城的布局有所发展和变化,如“两京”皇城的中轴线都是南起都城的正阳门,经皇城正南门、外五龙桥、承天门、端门、午门、内五龙桥、前朝三殿、后廷诸宫至玄武门。太庙与社稷坛分列于午门前方的东、西两面,主要的中央机构,如五府和五部等位于承天门前的御道西侧,关于刑部不设于御道之侧,也是明太祖兴建南京皇城时的遗制。前朝范围内轴线之东设文华殿,之西设武英殿,“两京”是相同的。但北京皇城前御道两侧各府、部的具体位置略有变动,其余中央机构的数字也略有减少。此外,北京皇城的中轴线还延伸至玄武门北的景山及更北的钟鼓楼,嘉靖年间完成外城后,这条中轴线又向南延伸到永定门,气势更为雄壮。

南京皇城的范围南北长在2500米左右、东西宽在1900米左右,午门与玄武门之间的紫禁城作方形,每边约750米,由于紫禁城的地基系填塞燕雀湖而成,殿基和柱础又多用大石材,故建成宫殿后,地基日渐下沉,形成午门以前部门的地势较高,而前朝和后庭部分的地势较低。而北京皇城南北长2750、宽2500米,面积略大于南京皇城,可能是因包入中海、北海和南海之故。北京紫禁城的面积较南京紫禁城略大。

南京明故宫遗址紫禁城北护城河以北,有“后宰门”地名。”后宰门”又写作“厚载门”。后宰门街位于明故宫北,东起清溪路,西接珠江路。这个地名的范围,从紫禁城河以北一直延伸到接近富贵山南麓。明司礼太监刘若愚所著《明宫史》一书说北京皇城北门,“曰北安门即俗称‘厚载门’是也。一南京厚载门地名今既在紫禁城河以北,说明它是皇城的北门,则皇城北门的正式名称应是北安门。否则,厚载门的地名应在紫禁城河以南。皇城北门既为北安门,则宫城北门就是玄武门了。

后宰门的改名是明成祖朱棣迁都北京后的事。朱棣1406年下诏迁都北京后,在元大都皇城基础上仿照南京的明故宫,在北京建造了皇宫,其皇城的北门叫北安门,位置和元朝皇城北门相距不远。元朝皇城的北门叫厚载门,取自《周易》“北属阴,为坤,为地;坤厚载物,德合无疆;地势坤,君子以厚德载物”。后来,因厚载门犯了三位皇帝的圣讳,于是将“厚载门”改为“后宰门”,既同音,又有主宰万物之意。

北京皇宫里宦官衙署多设在北安门内,而当初南京皇宫里宦官衙署同样也设在北安门内。成祖迁都北京后,南京的皇宫就交由太监们看管,并派遣亲信太监任南京内守备,郑和就曾任此职。此后,又有一些失宠的、年老体弱的太监不断来南京闲住,甚至还把被弹劾的宠信,调到南京来避风头,以至南下的太监不断,他们的集中地就在北安门内。他们把北安门仍习惯称为后宰门,于是,后宰门的名称在南京民间一直沿称至今。该门毁于清末,遗址在北安门桥南侧。

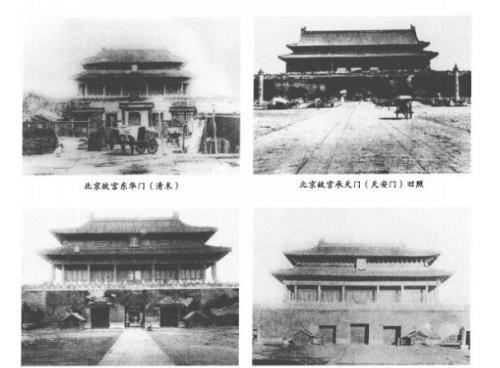

南京明故宫宫城东门、皇城西门遗迹尚存,且城垣、门洞还比较完整。宫城东门今称东华门,位置正在紫禁城东护城河西岸,其东还有”东安门”地名。皇城西门今称西安门,也保存完好。这样南京明故宫和北京故宫皇城宫城各门的名称一致。

直到今天,每当人们走过南京厚载门街/后宰门街,北有富贵山,南有宽阔的宫城护城河,就不难想象起北京的景山前街,它北有人工堆筑的景山,南有故宫护城河,明代南北二京深厚的历史因缘在此得到了最生动、具体的体验。

“两京”布局既有共同点,也有一些差别。如洪武年间修建的南京外城,周长达120里,开有16座城门,城门及城门两侧为砖建,其余地段均利用自然山丘和长江天险,目的是将都城外围重要的制高点如钟山、雨花台、幕府山及都城西北的江防要地均包入外城之内。这样,外城与都城之间只有外秦淮河和西北沿江一带为工商业较盛的地区,而钟山南北、幕府山周围以及雨花台的东面和西面均属空旷的丘陵之地。因此,明初的郊坛,大部分寺院、皇陵及功臣墓均分布于这一地区。

而嘉靖年间始建成的北京外城,实际上只是一道都城南垣外的罗城,周长28里,开有7座城门,其中永定门因位于都城中轴线的正南端,地位特别重要。又因这座外城包入了较繁盛的工商业区和稠密的居民区,建城后更为繁荣,但街巷未经规划,与都城内规整的街道与胡同很不统一。

北京的郊坛均建于外城完成之前。如永乐年间初建的天地坛位于正阳门外的东侧,山川坛位于正阳门外的西侧,与南京同名二坛的位置是基本一致的,原天地坛称天坛,并与山川坛同时被包入外城之内。嘉靖九年时还在东郊朝阳门外建日坛、西郊阜成门外建月坛,分别祭祀日月,这又是南京郊坛布局规制的发展。

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请与我联系,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小思创作整理编辑!