历史杂谈——卡洛斯·富恩特斯与西语美洲乌托邦(下)

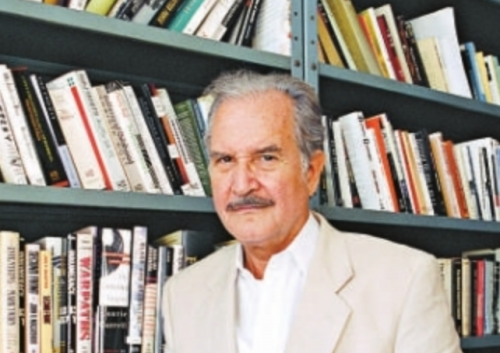

导语:历史杂谈——卡洛斯·富恩特斯与西语美洲乌托邦(下)卡洛斯.富恩特斯

文|小撰

编辑|枕上史书

如果说富恩特斯对欧洲乌托邦在美洲的空间投射持有批判的态度,那么他对于这种建立在理性现代性基础上的美洲自觉的乌托邦意识所体现的政治渴望也难以苟同。

因为在他看来,这是对一种理性的、线性的时间的趋同和追赶,一种永远指向未来的时间,只因这一时间许诺未来预示着幸福和进步。

甩掉过去就能在未来获得幸福吗?照搬和模仿欧洲现代化模式就能在不久的将来实现进步吗?显然富恩特斯不这么认为。

在他看来,这种以西方进步时间为目标的政治乌托邦牺牲掉了美洲特有的文化属性,而包含着众多时间的众多文化才构成了西语美洲真正的身份认同。

美洲的未来必须要植根于自己的过往,也必须要维系过往和历史,因为那都是美洲人自己的创造。

如何在众多时间的源头处承认它们?富恩特斯在古巴作家阿莱霍·卡彭铁尔的小说《消失的脚步》中找到了答案。

消失的脚步

小说的主人公进行了一场朝向源头的乌托邦之旅,从欧洲来到美洲,在两个空间的移动中找到了时间的乌托邦,他找到了“包含所有时间的时间”,时间的源头,幸福的源头,从西方现代理性时间回归至西语美洲非线性的神话时间。

那是拥有众多时间的乌托邦,是为自己赢得时间的乌托邦。

富恩特斯认为:“正是阿莱霍·卡彭铁尔,在西语美洲小说中,首次说出今日的乌托邦就是‘承认他者’的时间:他者的存在。”

小说主人公是一位来自美国的艺术家,在其最初的认识中,美洲的原始森林只是一个相对于现代社会)的原始的存在,是一种落后。

而随着时间的推进和回溯,他对印第安人的观念发生了转变,认识到“他们是在自己的天地、自己的生存环境之中,是自身的文化的绝对主人。那种‘野蛮人’的荒唐概念与他们的现实情况完全不符。

承认他者的时间,承认他者的文化,这构成了富恩特斯乌托邦阐释的核心内容。但是,如果我们认为这位墨西哥作家会在已逝的幸福时光和未来进步的时间中做出了选择的话,就会看见他狡黠的眼神。

因为,随即,富恩特斯就在同一个文本中发现了乌托邦的另一个问题:乌托邦的当下性,觉醒,自觉意识。

《消失的脚步》中的旅行者寻得幸福的源头,那“包含所有时间的”乌托邦,他在彼处逗留,却最终如同他的前辈拉斐尔·希斯拉德,选择回归原来的世界。

然而,当他再次启程,期望再次进入乌托邦之地时,发现那条走过的道路早已不见。

主人公的行为昭示出两个事实:一是离开乌托邦回归原本世界的宿命,二是注定无法回头的乌托邦。

无论是莫尔的乌托邦旅行者,还是四百年后卡彭铁尔的旅行者,在他们身上,富恩特斯都敏锐地觉察到乌托邦行者的两难境地:留守还是回归。

在犹豫挣扎之后,最终都选择了回归,因为他们想要将这一消息告诉他们同时代的同胞,并相信这是他们的使命。

我们会发现,这回归不仅仅是个人的选择,而更仿佛是一种集体意识的投射。回到“此地”“此刻”,带着令人振奋的乌托邦是“托邦”的消息。

因为只有在当下,乌托邦的消息才具有意义。乌托邦不能单独存在,它要求有参照物,一个“此刻”或一个“此时”。

此刻,那已得知乌托邦的消息、处在当下的人们需要开启第二次旅程,前往乌托邦,然而,出行的人无功而返,乌托邦又成为了乌托邦。

这是一个悲观的结局吗?这是一个悲剧的结果吗?如果从结果自身来看,的确让人沮丧,然而,真相并非如此显而易见。

实际上,乌托邦真正诞生的时刻恰恰是旅行者决定回归原本世界的那一刻。

因为就在那一刻,乌托邦从自然的存在成为了人性的存在,对乌托邦真正的寻找开启于这一刻,因为第一次的寻得只是幸运的相遇,而乌托邦从来都不是偶遇,它建立在人类清醒的意识之中。

注定无法回头的乌托邦不是悲观的宿命,而注定是要铸就人类对乌托邦无法释怀的热望和意志,那势必要和当下捆绑在一起的热望和意志。

因此,乌托邦除了时空的指涉,更加本质的指涉则是人类的意志,如富恩特斯所说:“如果乌托邦是幸福时光之回忆和重温回忆之渴望的话,它也是对幸福时光的渴望和构建渴望的意志。”

乌托邦的起点只能存在于当下,对它的热望意志也只能成为当下的诉求。这种意志不是要回到过去,或是只着眼于未来。

前文指出,乌托邦在富恩特斯处的核心内涵是对“他者”时间的承认。他者既是泛指,也是特指,具体到美洲文化属性中,他者文化是相对于欧洲文化的美洲文化。

富恩特斯以此捍卫美洲的文化,尤其是对印第安文化的重估。但是,乌托邦的时间回溯、历史追溯以及在历史的停留并不是富恩特斯对乌托邦的期许,因为历史无法回头,只能在当下鲜活。

同时,我们也应该看到,虽然富恩特斯的批判将视线投向线性的未来的那种对西方现代性的盲目追随,但他并不否认社会的发展和人类文明的进步。他提醒美洲人,不存在没有过去的未来。

如果不能将美洲所有的时间装进行囊,就不能够真正实现关于幸福和进步的乌托邦图景。

乌托邦不应该成为“我们的西西弗斯事业上最重的一块石头”,也不应该是“压弯我们脊背的负担”,而应该是将过去和未来都扎根在当下的、既是时空的又是超时空的美洲意志和精神。

美洲乌托邦:一种现代性表达

新大陆的发现是文艺复兴的欧洲之乌托邦梦想在现实世界的投射,新老世界的相遇开启了美洲现代化的大门。

实际上,乌托邦和现代性之间关联紧密,它们在美洲文化思想史中呈现出相同的发展轨迹。这二者和西语美洲的联系都始于15世纪末,并且似乎都是以被介入、不自觉的方式被纳入欧洲话语体系中,从此,它们就一直都潜存在西语美洲的文化里。

直到19世纪美洲独立,对现代性的追寻,对乌托邦的执念才真正以一种自觉、自省的方式凸显在西语美洲的文化中。

然而,很多时候,二者之间的界限是模糊不清的,对现代性的追寻成了乌托邦的执念,对乌托邦的期待也总将现代性裹挟其中。在富恩特斯的现代性思想中,乌托邦也是其现代性思想的一种表达。

“现代性对于富恩特斯来说具有对立的两副面孔。”著名的富恩特斯研究者马尔腾·范·德尔登在其研究中得出上述的结论。

他认为,富恩特斯处在两个现代性之中,一个是植根于启蒙时代的、肯定进步和理性的价值的现代性,另一个是可追溯到文艺复兴时期的现代性。我们会发现,富恩特斯对现代性的批判是既矛盾又统一的。

一方面,他批判现代性的排外、单向、追赶时髦以及欧洲中心主义,另一方面,他又肯定现代性的包容、多元、重视传统、打破欧洲文化中心论的诉求。从表面看,富恩特斯的态度矛盾,甚至分裂。

但如果我们理解了他对现代性预设的两副面孔,就不难理解这样的态度。

否定的批判是植根于第一个现代性的,因为“进步的概念意味着对统一的时间的信仰,是历史仅有的方向,同时对于理性的强调也裹挟着只有一个真相的思想”。

肯定的反思则是基于他所理解的第二个现代性,诞生自文艺复兴时期的现代性。

现代性与文艺复兴的联系当然不是富恩特斯的独创,他只是以自己的视野和视角在那一时期的某些人文主义思想家身上发现并发掘出理解现代性的另一种可能性,并且试图将这一现代性纳入美洲的现代性表达和现代性话语体系中。

富恩特斯意识到鸟托邦可以是乌有之乡,可以是幸福之地,但完美不构成其内在属性。

他将莫尔的乌托邦想象和美洲的创建切实地叠合在一起,不是在历史意义上,而是在一种政治和文化的层面上。

这一乌托邦是莫尔的乌托邦,也是美洲的乌托邦;这一乌托邦是理想,也是现实,更是涌动的可能性。

富恩特斯对《乌托邦》的阅读不是孤立的,而是关联性的。他阅读莫尔的时候,也阅读马基雅维利和伊拉斯谟。这三位文艺复兴人文智者的思想在富恩特斯那里完成着某种衔接和转化。

结语

乌托邦和美洲的渊源既久且深,卡洛斯·富恩特斯将乌托邦的空间属性转换为时间诉求,以此实现对历史的重新发现、对文化多样性的坚决捍卫。

他提出承认“他者”才是今日乌托邦最核心的内涵,而不是通过寻找“他处”进而去摧毁“他者”的时间和文化。

作为其现代性表达与发现的一种方式和路径,乌托邦在富恩特斯那里超越了自身的历史定义。

富恩特斯从西语美洲历史和文化自身出发,将乌托邦和现代性打上了自己的文化烙印,并且在二者相互内化的过程中,完成对西语美洲现代性的反思和重建。