杰出帝王建储之选:是失败居多还是成功居多?给我们有什么启示?

前言

在中国两千多年的封建帝制中,皇位传承一直都是一个比较棘手的问题,杰出帝王在选拔继承人的时候,出现了什么问题?导致了什么样的结果?又给我们一个怎样的警示?下面让我们来一起看一下吧。

中国古代封建社会的皇位传承,一般按原则来说是“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”的规矩,但由于许多自然或者人为的因素,造成嫡子和长子的缺位,便出现了立庶立贤的情况。

纵观中国历史,皇位继承模式繁多,让人应接不暇。

有父死子继承的,有叔侄相代的,有养子继位的,有母子夺位,但是父死子继的、嫡长子继承的始终是一个总的指导规制,各个朝代所遵守。

但我们会发现一个很有趣的现象:就是那些我们所熟知的杰出帝王,他们在国家治理方面取得了丰功伟绩,但在继承人这个重大问题上却栽了跟头,犯了大错,几乎没有一个能够向自己钦定的第一任接班人交班的。

拥有雄才大略的帝王们都是聪明睿智、深谋远虑之主,是不应该在这么重要的问题上出现失误。但事实恰好与之相反,汉高祖刘邦,汉光武帝刘秀等帝王都在这个问题上出现问题上饱受挫折,犯下严重错误,连号称“千古一帝”的秦始皇和唐太宗李世民也不例外。

前车之鉴,后事之师。如果不牢记这些历史事件的经验教训,那这些历史只不过是一堆充满悲剧和喜剧色彩的故事罢了,如果仅此而已,这就把历史庸俗化了。

封建帝王建储的基本原则和途径

在选储的途径上,一般是由老皇帝生前和大臣们商议后指定太子,然后在太子在老皇帝去世后继承皇位。但这只是一个基本操作的程序,实际操作结果往往并非如此。

除了唐玄宗李隆基,其他杰出帝王均立嫡子或长子,而且这些帝王建储都比较积极,基本上在登基当年就立太子,唐玄宗、明成祖和乾隆帝在登基三年内也相续建储。

杰出的帝王能够很好的遵循“嫡长子继承制”,一方面说明这一制度在中国古代封建社会已经是大势所趋,深入人心。

另一方面,也说明这些帝王有足够的威望和能力,并维护这一制度,不为权臣宦官和后宫所掌控。他们只要在坚持原则的前提下,和朝臣稍微商议就能确定继承人。

但是由于权力斗争的复杂和残酷,立储过程并非如此简单。虽然那些朝臣宦官和后宫不敢以公开的方式来干预太子的选择,但他们用阴谋的方式来说服那些英明的君主,在太子问题上出现动摇或者改变立场。

还有一种就是帝王身边的权臣也可以在皇帝死后,通过密谋和暴力来更换已经确定的继承人。

除了这些外在因素的推波助澜以外,君主矛盾经过长时间的积累也会爆发,这样就使得杰出帝王们的建储之事更加曲折,更加扑朔迷离。

杰出帝王建储的曲折过程

太子作为储君,关乎国本,废立都是惊动朝野的大事。太子一旦确立,便不会轻易更换,因此废立都会牵一发而动全身,易储会对政局带来剧烈震荡。

汉高祖夺取天下之后,动了另立太子的想法,但是他的这个想法招来拥护太子的大臣的强烈反对。但他还是有那样的想法,后因“商山四皓”为太子刘盈“抬轿”,这才打消了刘邦换太子的想法,刘盈侥幸躲过一劫,艰难上位。

并不是每个英明神武的君主都不能和他们的太子和谐相处,虽然君储矛盾无处不在,但是某些皇室的父子之间还没有达到不可调和的程度。

乾隆皇帝鉴于他之前没有一个皇帝是嫡子继位,一直以来都有立皇后所生的嫡子为太子的夙愿,但他所设立的继承人都相继夭折,使得他的立储颇多不顺。不过,这些看来能够顺利继承接班的太子们,有种种原因死在了他们父皇的前面。

但是他们的死,又让“杰出帝王所选的第一任继承人都无法接班”这一规律增加了许多神秘和宿命的色彩。

除了主动废储和被动废储的情况外,还有在立储问题上不够积极,犹豫不决的情况。秦始皇就是这样的。

嬴政扫灭六国,一统天下之后,在这丰功伟绩前,他产生了一种维持现状的愿望和无所不能的幻觉,他认为自己能够克服自然规律,战胜死亡,开始追求长生不老。他厌恶死亡,周围的人也不敢和他谈论生死的事情。

在这种人为制造的假象中,秦始皇帝太子事一再耽搁。等到他病危的时候,被赵高利用由胡亥篡夺了帝位。

由此可以看出,中国历史上杰出的帝王在立储问题上都不顺利。

杰出帝王建储艰难的原因:当时封建社会的政治,经济,文化方面的制度

这可以说是中国古代封建帝王建储艰难普遍的、最根本的原因。在长达两千年的帝国时代,实行的是“家天下”的专制制度,皇帝就是国家的核心。

在政治上,帝王拥有一切国家大权,一些开明的帝王能够和大臣们共商国事,但是他们对权力的欲望和敏感,以及他们自身的能力,使他们更牢固的掌握着君王权利。

在经济上,注重农事,压制商业,商业和手工业长期受到压制,使封建专制制度的经济基础得不到改变。

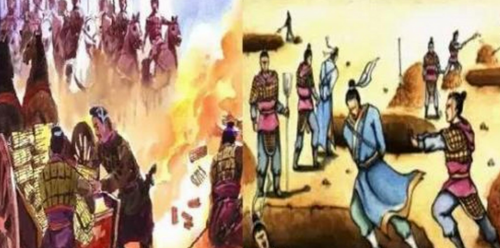

在文化上,从秦始皇的“焚书坑儒”到汉武帝的“罢黜百家,独尊儒术”,再发展到后来的“君君臣臣、父父子子”,这些专制理论严重毒化了人们的心灵,限制了自由民主思想的发展。

而这样的制度产生了两个结果,一是皇权的至高无上,并具有无比的诱惑力。由于皇帝掌握了一切大权,使得拥有皇位的帝王只能终身制,这就会导致皇帝和储君的矛盾。

二是嫡长子继承制原则的确立,皇帝的权力是最高的,他的妻妾众多,生子无数,但皇位只能有一个,为了财力和权力的稳定,皇位最好是传给一个固定的儿子。但立德、立贤的标准不太清晰,立功的标准即使可以利用,但也只适合在朝廷动乱时期。

如果说嫡长子有幸是那些德才兼备并且深受父皇喜爱的皇子,那么他继承皇位当然是没有问题,如果嫡长子要是素质一般,父皇看不上,兄弟瞧不上;或者是才华出众,父皇心存戒备,于是兄弟们就会觉得有机可乘。

但总的来说,封建社会的政治、经济和文化方面的专制制度是杰出帝王乃至一般帝王在建储方面出现的波折的根源。

当然,废储事件发生在杰出帝王身上的概率非常高,几乎成了杰出帝王的通病。对于许多杰出的帝王来说,下令废除太子或企图废除太子,说到底就是父子感情不好而造成的,基本上不是权力斗争的结果。

父子反目成仇的心理原因

对于大多数废储的帝王来说,他们废除太子的原因有很多。比如感情不和,促使他们在权利上的斗争日趋激烈,权力斗争的白热化又反过来恶化了父子关系。

不管是把帝王废储的原因归结于感情恶化还是权力斗争,都不过是在用现象解释现象,没有什么新意。

废储的问题发生在这么多杰出的君主身上,他们的心理因素也是值得研究的。这些精明神武的君主,要么是开国之主,要么是中兴之君。

他们性格刚强、精力充沛、独断专行、富有较强的人格魅力、有着敏感的权力意识,这样的皇帝对自己的继承人要求非常高,总会担心他们的太子不能承担重任。

做他们的继承人,如果表现得太好,会让皇帝觉得你会形成新的权力中心,心中便有很多的怀疑,猜忌和不安。如果表现得太糟糕,皇帝又觉得不能重用,不是心中心仪的,太窝囊,于是会产生不满足不满意的心理。

使得太子这样做不合适那样做也不合适,处境十分尴尬。

这些皇帝大多是指挥千军万马的军事型帝王,之前亲眼目睹过前朝的败亡和创业的艰辛,在白骨堆上建立了一个崭新的王朝,这让他们充满了强烈的忧患意识,因此他们对太子的要求往往都是很苛刻的,太子稍有不如意的地方,就会被上纲上线,提及王朝安危的高度。

但太子们从小生活安逸,社会阅历较少。他们大多思想单纯、性格宽厚、贪图享乐,与他们父亲们差异很大,这是父子间产生代购的必然因素。

总的来说,杰出君王选择继承人的困惑是制度和时代的产物。还有一些杰出帝王抛弃自己钦定的继承人是由于一些不可控制的因素造成的,并不能归咎于君主的主观臆断。

比如秦始皇的继承人扶苏被一些怀有私心的大臣自行更换,唐高祖李渊太子李健被暴力谋杀,元世祖的太子真金、朱元璋的太子这朱标以及乾隆帝所立的两位太子都是因为健康的原因而英年早逝或者夭亡。

对皇室家庭的危害

太子,作为国家之根本,他的选择和废弃的是要很慎重的事情,如若不慎重,都会对国家,社会造成极大的危害。

所以任何一个负责任的君王在此问题上都是十分小心的。但由于部分帝王得位不符合传统习惯,反而促进其做事善始善终,励精图治,从而成为一代杰出皇帝。

这种危害是普遍存在的,每一个接班人的倒台,对封建皇室这个家庭来说,这是一场大地震,对君储当事人双方无疑都是异常严重的打击。

秦始皇在立太子的问题上态度暧昧,迟迟不立储君,死后遗诏被赵高利用,害死长子扶苏,让胡亥当君主,在赵高的挑唆下,始皇帝家族几遭灭门之害。

乾隆时期,两次立皇后所生的嫡子都相继夭亡,令年轻的乾隆皇帝十分痛心,认为是自己的强求连从祖宗都不能得到的福祉造成的。皇帝在极度灰心的情况下,终于放弃了立皇后之子为继承人的打算。

那些废储成功的英明皇帝中,唯一对家庭没有造成太大的伤害的皇帝就是刘秀。

刘秀的太子刘疆觉得父皇不再看重自己,于是主动上书辞去太子之位,这一举动在古代是非常罕见的,获得刘秀的好感。

在废太子之后,一个慷慨加封土地,说明心里是有些内疚的;一个数次退还封赏,这又何尝不是消极抵抗。

尽管刘秀为人宽厚,尽量善待废太子,但是父子二人之间已经产生距离了。废储事件对于皇室打击的惨重程度,从君储双方事后的结局就能略知一二了。

对时局和国家长治久安的危害

太子作为国之储君,是国君着力培养的接班人。太子身边围绕着自己的一班人马,这些人等着太子扶正后,他们能够在朝廷里出人头地。

因此,从这个角度来说,太子的废立不仅仅是帝王的私事,也关乎着国家大事。杰出帝王们立储方面的波折对当时的政局都造成了很大甚至很坏的影响。

秦始皇长子扶苏没有继承皇位,赵高促使胡亥接班,政权落入宦官赵高手中。赵高通过胡亥发号施令,杀害李斯,独揽政权。胡亥和赵高的统治手段比始皇还要残暴,这直接导致秦末农民起义的爆发,揭开秦亡的序幕。

在很短的时间内,貌似强大无比的秦王朝就土崩瓦解了。如果扶苏当政,秦朝还会有更变方针,进而发展成更加繁盛的秦王朝的机会,但这个机会被秦始皇慷慨地错过了。

可见,国君在废立问题上的一举一动,都牵扯许多,有着非常大的杀伤力。当权力的砝码超过亲情的纽带时,皇帝和储君之间的矛盾就不可避免了。

意外的成功

总的来说,历代杰出帝王的建储案例,成功的不多,失败的不少,基本上都是种瓜得豆,“播下的是龙种,收获的是跳蚤”。但是唐高祖李渊和明太祖朱元璋立储的结果,却获得了意外的成功。

李世民和朱棣都不是父皇所指定的接班人,他们都是违背老皇帝的意愿,通过暴力来获取帝王之位。

但历史证明,李世民和朱棣这两位君主比他们父亲所原定的接班人更加优秀,更能推动当时的社会进步,更加出色地完成了他们所面临的历史任务。他们用事实证明,他们父皇当时的第一选择是错误的。

李世民和朱棣的成功,从某种意义上说,是历史的选择战胜了帝王的选择。李渊和朱元璋种豆得瓜,在建储的问题上取得了“意外的成功”。

杰出帝王建储问题的教训和启示

历史上这些曾经风靡一时的帝王,所走过的曲折之路,对于我们是一个很深刻的教训,极具启发意义,是一笔宝贵的财富。

虽然那些皇帝、太子之类的封建社会的那些封号、制度已经一去不复返,但是领导和下属的关系还在,上下级工作配合问题还在,历史事件还在类似地上演。

建构和谐的工作关系

虽说当下已经进入社会民主主义时代,但是领导任命制的习惯在许多领域还普遍存在。领导同志要将工作适当分工,这个分工包括对副手分工和下级分工,分工完成后,要对负责具体工作的人员充分信任,保留监督权和问责权即可,不用事事都过问一遍。

重视制度建设

杰出帝王之所以在建储问题上反复出现问题,主要还是封建社会的一系列专制制度造成的。客观地说,我们目前的许多领导同志,在能力和水平上,可能远不及那些帝王,因此我们更要依靠制度的建设来防止自己犯错误。

一是要切合履行民主集中制,决策的过程中要充分发扬民主,让下属自主讨论,献计献策,最后再由领导同志拍板决定。二是要加强单位或者部门内部具体制度的建设。

总而言之,最重要的就是希望能够给不同阶层的人们启示,引起大家的共鸣。

结语

在中国历史上,那些杰出帝王在建储的过程中由于种种因素,建储、废储或者一直没有立储等的因素,导致这一过程十分艰难,使他们辛苦打下的江山很快便消耗殆尽,从而造成不可挽救的伤害。

但经过这个问题的教训,还是给我们带来了很多的启示的,如建立和谐的工作关系。

杰出帝王带来的贡献也很多,虽然在一些问题上处理不当,但那也给今天的我们带来一个深刻的教训,让我们从中学到了很多,令人受益匪浅。