“居官本为民,贪求非吾志”,清代的钦差大臣,究竟为何而存在

导语:

如果您喜欢这篇文章,请点击右上方的“关注”。感谢您的支持和鼓励,希望能给您带来舒适的阅读体验。

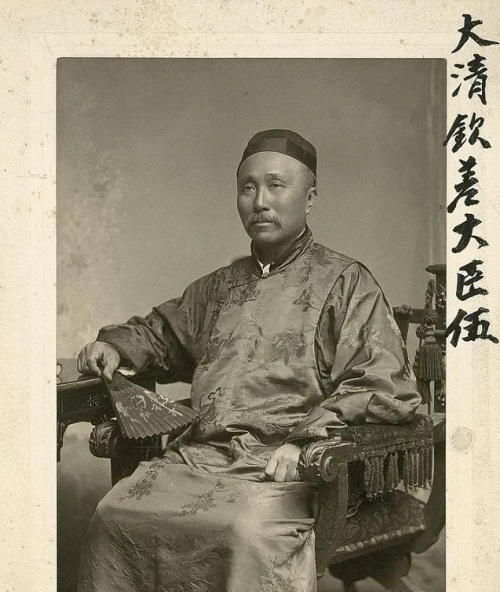

我们看有关于清代的电视剧时,常会注意到一种角色——钦差大臣,这是从明代开始的一种临时官职。钦,意指皇帝,钦差就是皇帝差使派遣的意思,因此钦差大臣是由皇帝专门派出办理某事的官员。因为代表了皇帝本人,所以其地位十分了得。民族英雄左宗棠就曾被慈禧任命为钦差大臣。通常会派遣钦差大臣就意味着这件事关乎国家利益,如平定叛乱、处理灾荒、监察吏治等等,所以对于钦差大臣的人选会十分严格。钦差大臣的出现是对国家现有官位职能的一种补充,作为一种临时性官职,钦差大臣这一职位的出现原因很值得我们思考。

一、延续历史制度,皇帝直接遣派

明代张自烈著作的《正字通》中说:“今御音曰钦敕,御使曰钦命,俗曰钦差。”

钦差就是由皇帝特派去办理某件事的官员,可以是现任官员,也可能是丁忧或致仕的官员。要判断一个官员是否是钦差要从三个方面去考虑,首先看皇帝是否认为这个官员是钦差,其次看出差的官员自己是否认为自己是钦差,最后看下级官员是否认为上派的官员是钦差。

地方官与皇帝间隔较远,所以经常发生有些地方官员认为是一位上派官员是钦差,而皇帝认为他不是钦差的情况。所以不是出差的官员都是钦差,要看其所办理的事务、本职品级的大小,还有与其他官员的关系等。

钦差正式出现是在明代,明代之前行使钦差权利的这部分人被称为“使”“使者”“使臣”“使节”等,“使”就是被派遣出去的官员。

目前记载最早的使者,应当是《史记》中亮帝时期治水的鲧。到了周代出现了行人,有时会担任使者,出使各诸侯国。两汉时期的刺史,是中央集权下制度化了的使者。

唐代有御史出巡、使臣派遣和宦官出使这三种制度,都是皇帝派遣以了解地方真实情况的使臣,这一时期使臣的权利扩大、对国家的影响力增加,甚至出现了“为使则重,为官则轻”的说法。

北朝时,不同的使臣有了不同的名称,将不同职能的使臣区分开来。如检户使、括户使、赏勋使等等,这一时期出现了20多个不同的使者。

直到宋元,使者的职能一直都存在,行使权力的范围也越来越广。明代时,正式出现了“钦差”一词,并且逐渐代替了“使”。清代延续明代使用“钦差”的称号。

清代的钦差同明代一样可以分为两类,一种暂时性钦差,如颁布诏书、册封蒙古王公等;另一种是固定式钦差,如织造、盐差、督抚等。

钦差在中国的历史悠久,甚至有很多固定官职的原本是使者,后逐渐固定下来。

二、居官本为民,贪求非吾志

派遣钦差大臣的原因有很多。首先是因为清代官员之间贿赂情况十分普遍,贪污腐败严重,清吏治被严重破坏。奢靡的风气是社会衰败的导火线,清朝乾隆后期,社会风气日益败坏。

贪官污吏疯狂敛财,社会矛盾尖锐,对于国家长治久安十分不利。清代的贪污腐败严重表示着清朝廷吏治的败坏,所以必须严查官员贪污。雍正帝曾设立由怡亲王允祥等人组成的会考府,对于清理钱粮亏空有着显著效果。

乾隆曾任命钦差大学士和珅、左都御史刘墉前往查办山东巡抚国泰布政使于易简的贪污案。虽然和珅向国泰等人通风报信,但由于对钦差大臣也有所限制,在加上皇帝对贪污案的严惩,和珅虽然已经报信,但是国泰贪污案还是被彻查。

由于吏治存在诸多问题,官吏中存在许多失职的现象。中央对此情况十分清楚,但却没有很好的解决办法,只能通过派遣钦差来尽量弥补官吏失职造成的问题。

山东有一盐贼首领余大麻子带领手下千百号人公然开店买卖私盐,还是偷盗陵上金炉的案内人犯。盐贼在城中如此猖狂充分说明了当地官吏的不作为,且当地巡抚总兵从未上报此事。是康熙帝偶然得知,随后派遣钦差前去将盐贼捉拿归案。

其次是清代的监察机构有很大缺陷。给了官员可乘之机,官员能够通过其中的漏洞收受贿赂,给政府造成了极大的负担。

清朝的监察制度沿用明代,采用都察院监察御史分道监察的形式但又不完全一样,推行钦差御史巡按的监察制度,清初的巡按相当于皇帝的耳目,责任重大。

在巡按的监察下,大批贪官污吏被弹劾严惩。如陕西巡按王继文一年内弹劾布政使黄纪等文武官40余人。

但这一巡按制度中存在着满人与汉人、中央与地方的矛盾,且矛盾有加深的趋势,这就导致了巡按制度存在的时间并不长久,到了顺治帝,巡按制度就完全废除了。

此后清政府仍以十五道监察御史分省区负责地方官员的监察,但十五道监察御史对地方官员的弹劾减少,无法有效的监察地方督抚。这就导致地方督抚目无法纪,犯下许多大案。

在清朝的制度中,一旦案情重大,事件紧急、影响范围广、涉及到官员大吏时,就需要皇帝派出钦差大臣前往调查处理。

《嘉庆道光两朝上谕档》中写到“各省控告案件,核其情节重大者,特派大臣驰往韓讯。”

根据案情的大小决定是否派遣钦差,在审理京控案中表现得尤为明显。如乾隆年间,云南人那耀宗在步军统领衙门控告其兄长那显宗谋占家产,并在状词中提到在本省控告时,地方官吏不能及时处理。

一旦涉及到地方吏治的问题,就能够引起中央的注意。乾隆帝派出钦差处理,但结果与那耀宗的控告完全不同,那耀宗的多次状况地方均有结案,是他为了多分家产,捏造案情,最终那耀宗被发往伊犁充作苦差。

第三皇帝派遣钦差查处官员贪污,也是对于地方官员和监察机构的不信任。所以会派更有能力,更信任的官员去查地方案,尤其是贪污案。所以在某些方面,派出钦差大臣就预示着皇帝的一定态度。

地方官员有时为了方便或是能力不足,而不能够彻查案件,将强盗案变为抢劫案都是常有的。

如乾隆时期的湖南巡抚乔光烈奏湖南宝庆府新宁县传帖罢市一案。其中疑点颇多,乾隆帝便派刑部右侍郎阿永阿前往处理。

《清高宗实录》中记载乾隆帝说:“显有徇庇属员、化大事为小事之意。若果如所奏,该县已革囊役,而习民犹不服,以致挟制罢市,则罪在民不在官,又何必参处该令。”

最后一种原因是地方官员请求钦差大臣前往地方协助。这又分为两种情况,一种是地方官员的能力不够,或是事多无暇分身。

如遇到大型灾害时,请求派遣钦差能够够好的处理赈灾、安置百姓等众多事项。有时一些高级官吏遇到复杂案件时也会像中央请求派遣钦差来协助办案。

另一种情况是,地方有案件涉及到督抚,于是督抚请派钦差办理,以证清白。如雍正四年广东巡抚杨文乾请派钦差审理。杨文乾是汉军正白旗人,虽身为巡抚,却不能干涉八旗驻防事宜,故请求派遣钦差前来处理。

无论是那种原因,清政府派遣钦差的最终目的都是为了加强中央集权,加强政府对地方的管控。地方官吏的不作为、官员贪污腐败严重、皇帝对于地方的不信任等都体现了中央与地方之间存在着难以协调的矛盾。

派遣钦差就是缓和中央与地方矛盾的一座桥梁。钦差可以作为皇帝的眼睛,为皇帝了解民生疾苦、监督官员提供了途径。

但派遣钦差不是毫无节制的。一方面是因为清代时信息交流不方便,地方官员上报情况是会选择对自己有利的东西上报,会有隐瞒、假报的情况,这时皇帝无法得知正确情况,就不会认为需要派出钦差。

另一方面处于实际情况考虑。派遣钦差出巡,需要多匹驿马,有时甚至需要向百姓征收驿马,花费成本太高。而且派遣钦差必定会影响地方的日常事务,如果太频繁派遣钦差,还会出现地方官吏懈怠的情况,将事情一应扔给钦差大臣。

三、意义重大,慎之又慎

为了保证事情顺利展开,钦差大臣的选派人员就十分重要。如果能力不足就无法解决案件;如果也是贪污腐败之人,那么会加快清吏治败坏的速度,无法起到应有的作用。

钦差大臣一般多以六部堂官以及与其地位相近的官员担任,其下又携郎中、主事等若干随带司员。皇帝在派遣钦差时首先考虑的就是能力才干和贤廉,品德端正且有能力的人才能够妥善的处理重大的案件。

其次要求业务水平高,有能力的同时也要有效率。选派的钦差大臣要有足够的经验,才能取得最好的效果。前往朝鲜的钦差使臣要学习朝鲜礼仪,以免做出有损清朝形象的行为。 派遣视察水利的钦差时,要求此钦差有一定的水利知识等等。

根据事件的具体情况派遣适合的钦差可以发挥其优势,高效率完成朝廷的任务。

最后钦差要求与被派遣地没有关系,也就是回避制度。要回避原籍、亲族、姻亲、师生等等,任官时、科举考试时、审案的时候都有回避制度。

但清朝的回避制度只在前期顺利实行,后期逐渐成为“摆设”,不能真正执行。

清朝钦差的权利较大,这就需要有另外的人来监督钦差,针对钦差的管理又提出了铸造钦差大臣关防、携带司员、交通工具是由驿站提供的驿马、不得需索,骚扰地方等政策,通过这些政策对钦差加以限制。

《清高宗实录》记载乾隆告诫各督抚及钦差官员:“嗣后毋得与钦差人员私相馈遗,以开苞苴贿赂之渐。钦差大臣亦毋得私自取受以蹈簠簋不饬之嫌,若仍阳奉阴违,或被纠参,或别经发觉,定严加议处。”

清代钦差制度是实行是对吏治中弊病的补足,也起到了一定的作用。但从整体上来看,清代钦差制度的局限性很大。

第一是清朝整个官僚政治环境限制了钦差的作用,不能发挥到最好的效果。钦差是完全听命于皇帝,基本不能干涉皇帝指令之外的事务,这就造成了钦差的机动性很差,被派去解决的都是很具体的问题。对于地方吏治的改善作用不大。

第二是和地方政府联系最紧密的是督抚而不是钦差。钦差要办理的只是地方案件中最重要的一件,但也不能事事都自己把握,需要和地方协同处理。所以从整体来看,说钦差是对地方官吏能力不足的一种补充更合适。

第三是钦差大臣的个人原因。钦差作为整个清政府官员中的一份子,是不能完全脱离官场而存在的,世俗人情等是不可能摆脱的,尤其是要懂得皇帝的心思,这就使得有些公正不是客观意义上的公正,而是皇帝心中的公正。

钦差大臣的存在对于清政府来说是很有必要的,但是钦差不能成为挽救清政府败落的利器。钦差的能力强,权利高,但同样的限制也多,所以钦差大臣虽然有足够的能力,但是很少能全部发挥出来,

结语

清朝钦差大臣的制度虽然是从前朝继承发展,但是钦差大臣产生最主要的原因,还是清政府为了解决统治过程中出现的各种弊病,加强中央集权。但是由于清政府的官吏制度的弊端太多,没有及时解决;官员小吏贪污严重,不能有效解决等问题的存在,钦差大臣只能从表面上解决问题,清朝廷内里还是“黑色的”。再加上对于钦差大臣的各种限制条件,造成了钦差大臣只能查办贪污案,不能防止贪污案,只能解决以出现的案件,而不能解决内里的制度政策因素。这样是制止不了清政府走向消亡的脚步的。

参考文献:

《正字通》

《史记》

《嘉庆道光两朝上谕档》

《清高宗实录》

《清实录》