东汉世家大族,是如何做到根深叶茂的?“三世共财”早已暴露端倪

导语:

引言

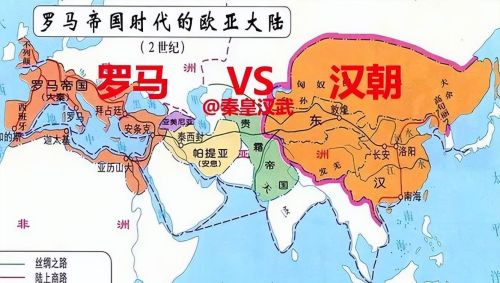

秦汉时期是烙印中华文化基因图谱的关键时期,也是令所有华人心怀激荡的首个大一统时代。

与此同时,在万里之外的亚欧大陆西端,也曾崛起过一个深刻烙印西方文明的强盛大国,那就是罗马帝国。

作为几乎兴盛于同时期的东西方两个超级大国,虽有着截然不同的文化图景与历史面貌,但也因具备众多相似之处。

因此,他们也被戏称为一对不曾谋面的同胞兄弟。

拥有着相近的疆域大小与民众数量,让”东西两霸”在内政治理方面有不少同工异曲之处,继承制度就是其中之一。

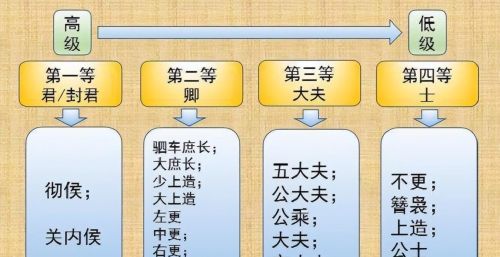

有爵袭爵无爵当家,汉承秦制戴其冠承其重虽然目前记载秦代继承制度的文献并不多,但是汉承秦制,从两汉关于民间继承的律令法条可以看出,秦汉一脉相承,对继承的理解都是”欲戴其冠,必承其重”。

此外,汉代在继承权力地位的同时,也继承了与之相应的责任与义务。

也就是说,秦汉时期的继承原则是以身份继承为先。

有爵位的继承爵位,没有爵位的继承长辈在户籍中的家庭属性与地位。

而且在继承身份的同时,获得与此匹配的权力与与财物,如田产、宅第等。

对于财产的继承,则要看被继承者有无遗嘱存世。

父母在生前就对家产做过提前的分配与安排,身后自然照此办理。

如果生前没有留下遗嘱,则仍要根据继承人们在家族、户籍之中的角色地位配予其应得的部分,这又包括了户主继承、宗祧继承与家产分配三个部分。

根据出土于湖北江陵张家山的汉简, 颁布于西汉吕后二年的《二年律令·户律》规定:“民大父母、父母… 欲相分予奴婢、马牛羊… 皆许之…”

湖北江陵的张家山汉代竹简

这里可以看出,即便是在宗族社会的屋宇下,只要户主生前有意愿,就可以对家中的牲畜、奴仆及其它财物进行任意的规划,安排它们在自己身后的着落。

但是,当时的汉律也为这一财产分配的自由设置了一个前提,那就是继承者需遵守基本的家庭道德,即孝悌之义:“孙为户,与大父母居,养之不善… 令大父母居其室,食其田…”。

要知道颁布这一法条时还是在吕后时期,道家黄老思想居主导地位,尚未开始汉武帝上台后的“罢黜百家,独尊儒术”,但是律法中已经充分体现出”礼”的观念。

可见,彼时中国社会的礼义风尚已经深入民心,此处并无门派之分。

今时今日我们还会看到一些高龄老人,虽居家长之尊,但寄于儿辈孙辈篱下,反而成了不受待见的家庭边缘人物,放之于汉代大抵是不太行得通的。

其实,不仅是律法,在选官制度上,汉代的察举制也对民间的遗产继承起到了一定的维系作用。

为了在道德上获得肯定,两汉时期还有人会将本该自己继承的财产让给兄弟子侄,或者共享家财几代不分家。

而这些行为在当时的史书中也屡屡被称颂。

《后汉书·樊宏阴识列传》就记录了,光武帝刘秀的舅舅樊宏一家“三世共财,子孙朝夕礼敬“。

开国皇帝的外戚门第尚且能够如此和睦守家,看来东汉世家大族的根深叶茂,也源自于对家道文化与家族秩序的继承与坚守。

东汉外戚、光武帝舅舅樊宏像

那么,当大陆的东方岁月静好、生息繁衍从容迭代的时候,大陆的西方又是怎样一番景象呢?

罗马并非一天建成,私人“肥水”不入外田纵观整个罗马帝国的历史,也是经历了从共和的城邦制,到中央集权的君主制的跌宕转变。

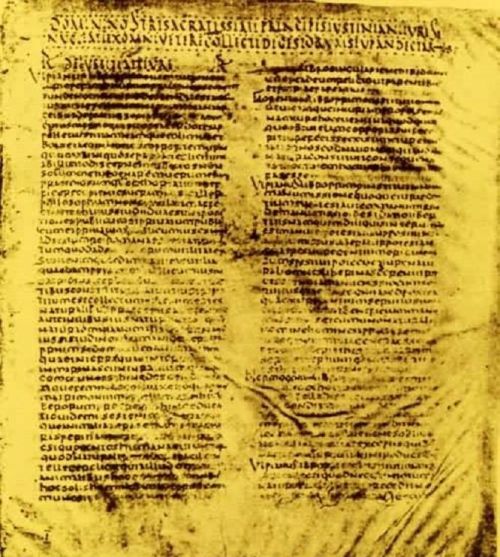

但是有关继承权的罗马法典,却是从聚焦于身份继承衍变为侧重财产继承。

在这之中,对私人财产代际更迭的保护更是有着严格的规定。

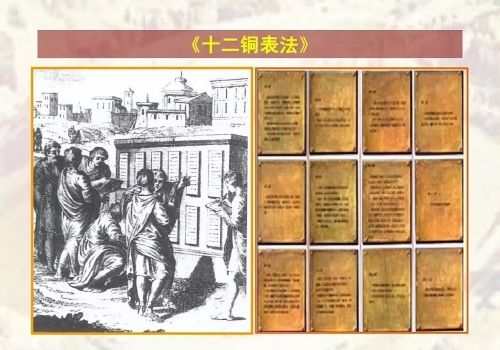

罗马法典

在罗马帝国兴起的时期,还没有家天下的概念,城邦时期的执政官更像是现在的”总统”, 所以对于私人财产的身后继承问题,也一直秉承“遗嘱继承优先”的原则。

根据《法学阶梯》对罗马继承法的释义:如果被继承人没有留下遗嘱或遗嘱无效、不合法;亦或者指定继承人拒绝接受遗产或在接受前亡故,此时就适用无遗嘱继承的情况。

也就是,以与被继承人的法定亲疏关系为准则,分为不同等级的顺位,来确立继承人。

该关系仍以血缘远近为首要标尺。

但在适用无遗嘱继承的情形下,继承人的顺位并非一成不变,亦会随时因血亲的出世或死亡,而依序递进、递远。

此处需要说明的是,罗马法明确规定了一夫一妻制,但同时允许男子可以拥有情人与女奴。

只是与她们所生下的婚外子女,在法律无法享有与婚生子女同等的权力。

所以,即便受制于一夫一妻而没有了嫡庶之分,想要分得家父的财产,婚生子女仍然处于第一顺位序列。

而婚外私生子只有在其父满足“无婚生子女”及“无配偶”的双重条件下,才能分得全部遗产的六分之一。

最早的罗马法文献《十二铜表法》规定:处于第一亲等的婚生子女之后,第二亲等包括养子女、孙子女、”有夫权婚姻”中的配偶。

罗马帝国早期法典《十二铜表法》

要知道,在当时的罗马,享有家父权的自权人对自己的家庭成员拥有绝对的支配权,甚至包括“卖儿鬻女”在内。

而且在”有夫权婚姻”之中,妻子是没有任何权力的, 地位竟不如秦汉婚姻关系中的夫人。

如果血缘最近的第一顺位继承人不存在,遗产就将落予”最近的宗亲”所有。

如果有资格的族亲不只一个人,遗产也会按人数平均分配。

而如果最近的宗亲也不存在,就轮到了第三顺位的族亲来继承。

如果到了这一步,那么被继承人的遗产就未必由拥有可溯源血缘关系之人来承袭了。

因为族亲指的是同属一个族宗的人群,而聚在一个宗族场域中的人们未必都出自同一祖先。

这样一来,最终的继承者就具有很大的偶然性与戏剧性了。

但一般而言,族亲继承的情形在当时的罗马还是比较少见的。

整体而言,罗马法典对于户主未留下遗嘱情形下的遗产流转顺序做了完备、精细且高度逻辑的安排。

相较于秦汉家产多依托伦理背景,且更依赖家族长者主持安排的承袭、分配方式具有更稳定、程式化的一面。

不过,作为雄踞东亚与地中海沿岸的两大帝国,秦汉与罗马在遥相呼应的历史进程中也存在众多的相似基因,其中就包括继承制度之中的相通之处。

秦汉罗马有共通 家庭“主父”实掌舵细细对比之后,我们不难发现,汉帝国与罗马帝国在继承制度上存在以下共通之处 。

首先是两国继承律令,均充分保障了“一家之长”对家庭成员与家庭财物的全权定夺与分配,隐含了对祖先以及家族长者的尊崇之意。

这与当时两国社会均奉行的“家长制度”有关。

这里的家长主要指男性家长,因为从天然血缘关系来讲,家父的配偶也来自外姓人,只有在某些特殊情况下才享有完全的财产继承权。

其次是均对既成的婚姻家庭秩序予以保护,最大限度的避免因继承而造成的家庭或家族的分裂。

如汉代的嫡长子继承制,小宗依附大宗。

罗马律法也严格划定了婚生子女与非婚生子女的权力界限,甚至规定极端情况下无人认领的遗产由同宗族人士袭取。

这都说明了,相隔万里的两种文化对维持宗族与家庭稳定性的高度认同。

最后是无论两国社会文化与历史沿袭差异如何,也无论继承法规之中揉入了多少社会价值观的影子,两国在遗产继承一事上,均首先尊重被继承人本人的意愿与生前的决定。

也就是说,被继承者对自己家庭的财物享有完整的支配权。

除非所继承之物非完全私有之物。

如汉代的爵位,规定必须是男性亲子继承。

而爵位的降级世袭,或不予世袭的情况,都是由家庭单位以外的官府来做出裁决了。

在被继承者未能及时做出决定,或做出的决定无法生效的情况下,才是继承律令施展影响之时。

结语经过两汉与罗马社会生产力的不断发展,两国的继承制度也在不断完善和进步,不仅被继承人的婚姻家庭获得了更多保护,女性与小宗的承袭权益也得到了更多的关注。

东西二帝国的民法典,均极大推动了全球法律史的向前迈进。

秦汉时期与罗马帝国时期的继承制度,既有共同的概念基石,又有不同的运行方式,但都反映了当时的社会人民对家庭观念的普遍认知。

而来自亚欧大陆两端的这种认知又具有极大的共通、共鸣之处,引发了我们对人类命运共同体的进一步思考。

参考文献

《二年律令·户律》

《后汉书·樊宏阴识列传》

《法学阶梯》

《十二铜表法》