什么叫书法中的聚散与收放?

答:

“什么叫书法的聚散与收放?”我觉得在书法中“聚散”和“收放”在象征意义上具有一致性。书法从技法层面上来说,分为笔法,字法和章法三个部分,“聚散”和“收放”自然也就贯穿其中。

我们从具体的笔法,字法和章法入手,举例来说明什么叫作书法中的“聚散”与“收放”。我个人认为“收放”具体体现在书法的笔法和字法当中,而“聚散”则更侧重于体现在书法的章法之中,但二者没有严格的界限,本质上有共通之处!只是在书法中的体现侧重点不同罢了!

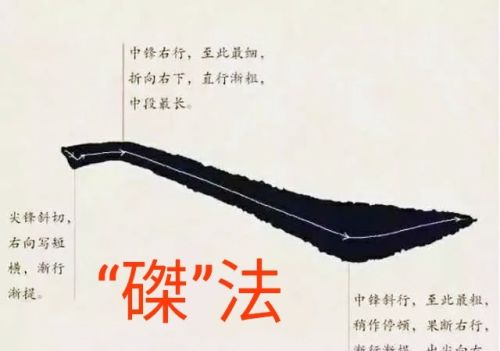

一,在笔法中,收放是笔画的长短和虚实(1)笔画的长短

书法中的笔法丰富多样,写出来的笔画也异彩纷呈,然而不同的笔画粗细不同,长短有别。在一收一放中凸现了字体的特征和笔画的形态。

以永字八法为例:

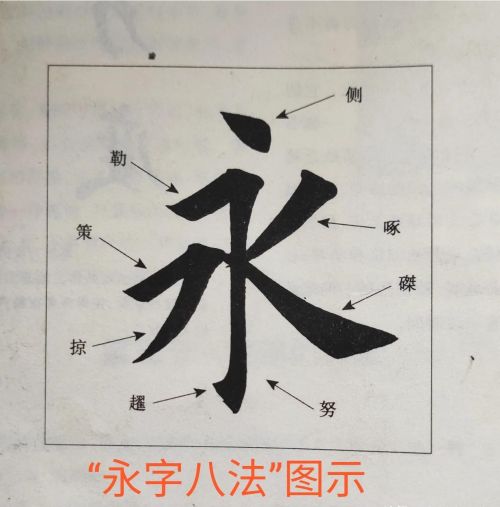

〔“永字八法”图示〕

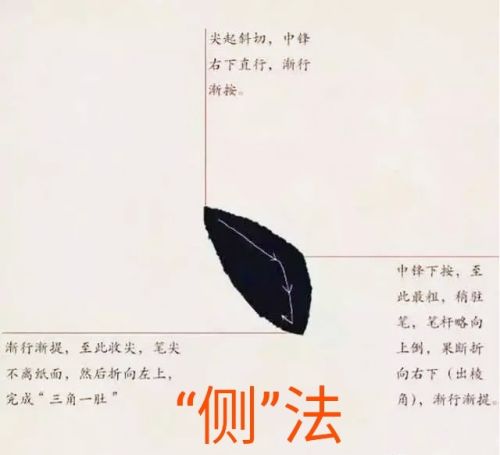

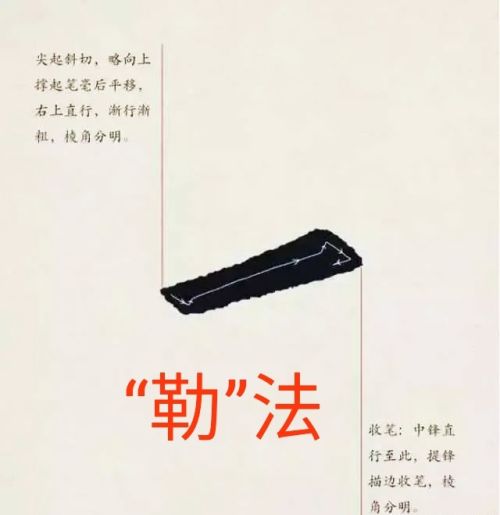

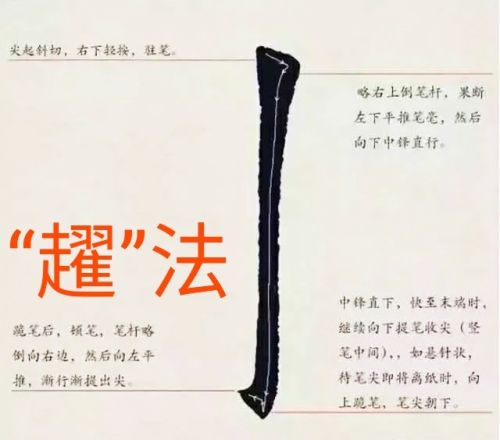

一个“永”字具备八种笔法,在这些笔法的支配下,产生了点,横,竖,钩,提,撇,斜撇,捺(即侧、勒、努、趯、策、掠、啄、磔八法)

通过图示,我们可以很清楚地看到,从笔画形态来看,点、横之类的笔画属于短笔画,而撇捺,竖钩则属于长笔画。

〔点、横属于短笔画〕

〔竖钩、捺属于长笔画〕

结合收放的说法,短笔画毫无疑问就是“收”,而长笔画则是“放”了,笔法中的一收一放形成了长长短短的笔画,这些笔画互相搭配和组合,就形成了一个个生动活泼的字了。

在我们上面列举的例字中,几个长短不同的笔画就形成了姿态优美的“永”字,其实不独是“永”字,每一个汉字里都包含了长短不一的笔画,收放自然也就在其中了。

(2)笔画的虚实

在一个字当中,笔画不仅有长短之分,还有虚实之别,一般说来,主笔画是实的,辅助笔画是虚的,粗的笔画是实的,轻的笔画是虚的,竖相对于横来说是实的,捺相对于撇来说又是实的。

上面我们说长的笔画是放,短的笔画是收,以此类推,我们在这里提到的实的笔画就是放的,而虚的笔画就是收的。

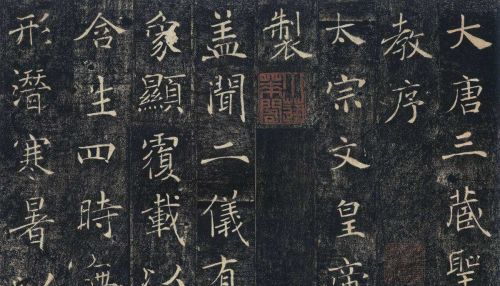

〔褚遂良楷书《雁塔圣教序》〕

以褚遂良的楷书作品《雁塔圣教序》为例,笔画虚实相间,横轻竖重,撇轻捺重。特别是其中的横画在行笔至笔画中部时细若游丝,仿佛若隐若现,这就是褚遂良楷书中的收敛与含蓄,而写到捺时,则与横画和撇等笔画形成鲜明的对比,笔画显得粗重,这就是褚遂良楷书中的放纵舒展。

所以,从笔法层面来看,“收放”从笔画的长短和虚实中得以体现。

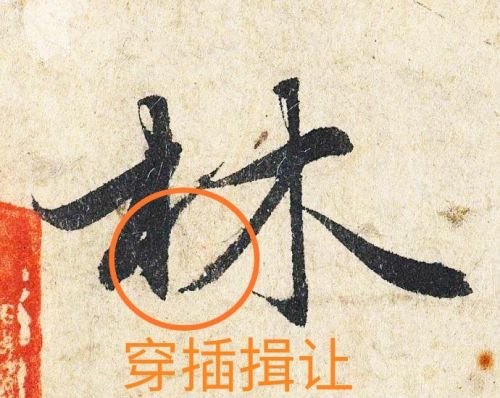

二,在字法中,收放是结构的穿插避让和外部放展在书法中,字法即是我们通常所说的结构,而结构因其本身的要求和特点,是最能体现“收放”的地方了。具体表现在穿插避让和外部放展。

(1)穿插避让

“穿插避让”这一结构规律在结构中随处可见而且经常使用,人们评价一个字写得紧凑,就是说懂得穿插避让的规律。

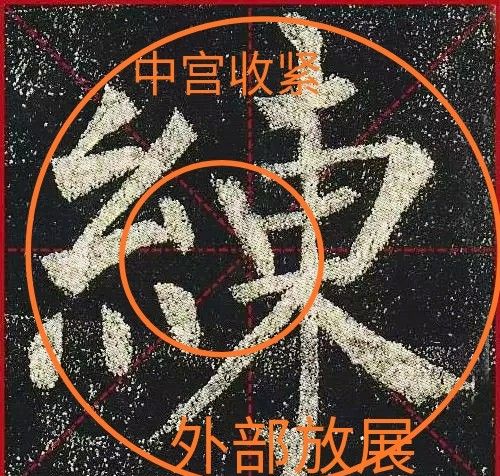

〔“穿插避让”结构示例〕

不同字体中都有穿插避让,上面举出的行书和楷书两种字体在实际书写时,都使用了穿插避让,目的是为了把字的“中宫”收紧,使得字更加紧凑,有抱团之感,所以,穿插避让体现的是结构中的中宫收缩。

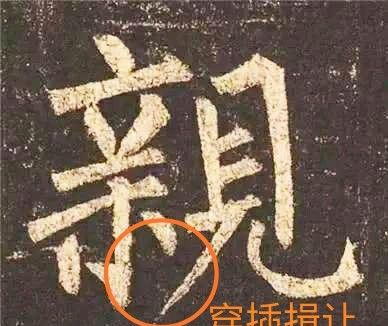

(2)外部放展

一个字中,有了穿插避让,中宫收缩也就必然有外部放展,正如有了提就一定会有按一样,这样一收一放,恰恰是在结构中体现字的精神风貌和独特神采。

〔“外部放展”示例〕

承接着中宫收紧而来的就是外部的放展。因为一字之中,不可能只有收缩而没有放展,也不可能只有放展而没有收缩,书法结构的奇妙之处就在于它是多姿多彩的,并不是呆板无神的。

王羲之就说:

“若平直相似,状如算子,上下方整,左右齐平,便不是书,但得其点画耳!”

这便说明好的字不仅要有点画上的长短虚实造成收放之势,而且在结体特征上还要注意穿插收缩和舒展放纵。

古代书法家在书法的结构上颇费工夫,目的就是让结构形成有收有放的妍美姿态。

因此,在书法结构原则中,穿插避让是为了中宫收紧,达到“收”的目的,而外部放展是为了笔画舒展,收到“放”的效果。

三,在章法中,聚散是前紧后松和笔尽意未绝(1)前紧后松

在章法处理中,我们往往会由于起先的精神集中而把字写得严谨,这是聚;而到后来则慢慢懈怠下来,这就是散,在这一聚一散当中自然就形成了前紧后松的章法布局,尤其是行草书作品更是如此。

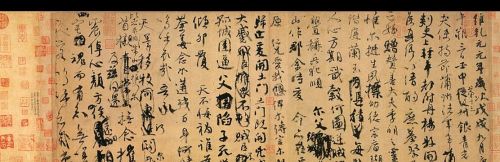

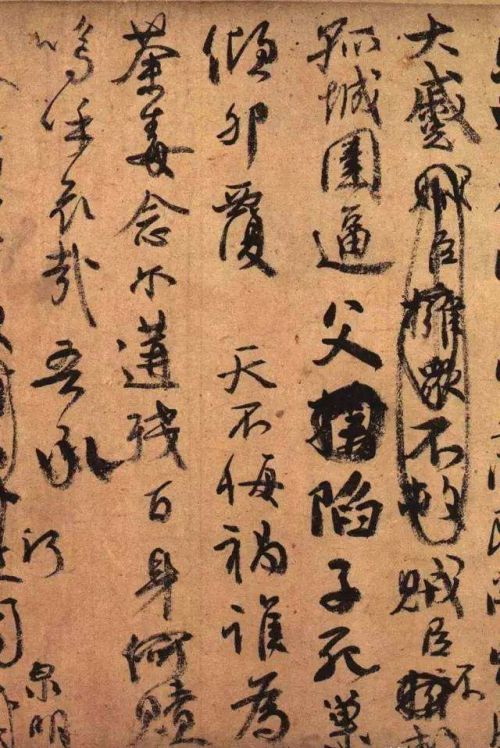

〔颜真卿行草书《祭侄文稿》整体与局部〕

以颜真卿行草书《祭侄文稿》为例,这是“人书合一”的行草书章法典范,从整体来看,呈现的是“前紧后松”的章法排列布局,刚开始几行下笔尤经过思索,字体显得比较规矩,而越到后面,笔随情动,感慨系之,情绪已不能自已,行笔加快,不假思索,以至于多处出错涂抹,最终用枯笔完结。

从颜真卿《祭侄文稿》的整体与局部来分析,我们可以看到“聚与散”在章法中的具体表现之一就是“前紧后松”。

(2)笔尽意未绝

在行草书的书写和表现过程中,由于纵逸挥洒,所以常常笔尽而意未绝,字虽完成,但意犹未绝。

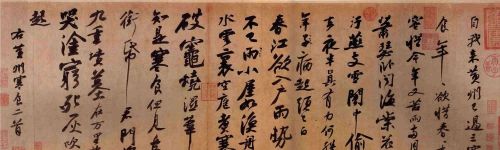

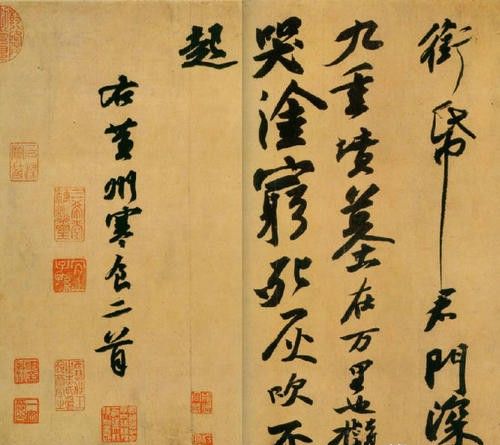

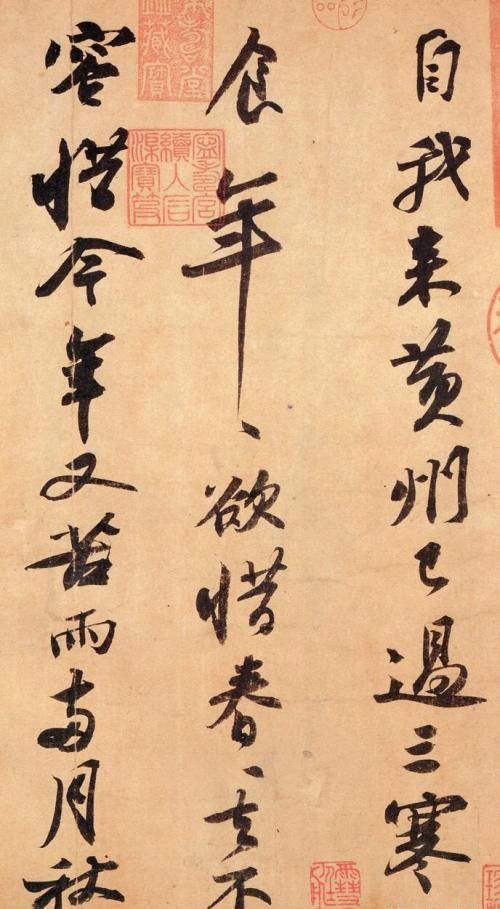

〔苏轼行书作品《黄州寒食诗帖》整体与局部〕

以苏轼行书作品《黄州寒食诗帖》为例,苏轼在这幅作品中写了两首诗来抒情达意。

从作品的整体来看,依然可以看出“聚散”的关系:字体粗重以至于笔画重叠的是“聚”,字形舒朗,笔画轻盈的是“散”,字形敦厚是“聚”,字形瘦长是“散”。

从局部来看,诸如“纸”“年”等字字末的竖画拉得很长,仿佛有一泻千里之势,这是作品中笔尽而意未尽之处,自然是“散”了。

苏东坡的书法或如枯树怪石,或如善歌舞女,各尽其妙,都得益于把“聚散”二字运用到章法表现之中。怪不得苏东坡自己都说:

“我书意造本无法,点画信手烦推求,无意于佳乃佳尔!”

聚散得体,自然“无意于佳乃佳了!”

综上所述,书法中的“收放”与“聚散”并不神秘,二者的表现都必须以书法本身作为载体,具体体现在笔法,字法和章法三个方面,而“收放”侧重表现在笔法和字法上,“聚散”则侧重表现在章法上,实质上都是互相贯通的。

以上就是我的看法,对此,你有怎样的观点呢?欢迎留言,感谢关注!