赵构享年81岁,为什么56岁就退位把皇位传给赵匡胤一脉呢?

赵构提前退位,和现代人辞职一样,说简单点就是不想干了。

绍兴三十二年(公元1162年)二月,宋高宗赵构闹着非要退位,而他给出的理由是,自己“老且病,久欲闲退”。

但在当年,赵构才刚满56岁,远远还达不到“老且病”的标准。

并且,在他退位之后,又足足活了近三十年,更加说明,所谓的“老且病”,只不过是赵构的一句托词而已。

当了36年的皇帝,却心甘情愿主动退了下来,很显然,这个皇帝之位,赵构是真的不想干了,所以才选择了“辞职”。

那么问题就来了,是什么原因,导致赵构连皇帝都不想干了呢?其实这背后的原因并不复杂,要细说起来,都是赵构打的如意算盘。

首先,当皇帝不可以说跑就跑,但退位当太上皇就可以。

想当初,赵构费尽千辛万苦,又是杀岳飞,又是对金国百般讨好,其目的是为了什么?就是为了能够议和。

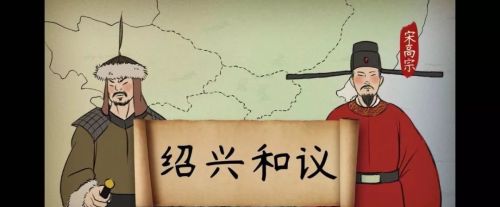

因此,在绍兴十一年(公元1141年)的绍兴和议达成后,赵构着实松了一口气,他认为,自己终于能偏安一隅,高枕无忧了。

但可惜的是,宋金之间的和平,仅维持了二十年。

兴三十一年(公元1161年),金国派出使者来到南宋,一方面是通知南宋,派出使者前往汴京,祝贺金国迁都,另一方面,则是提出,要和南宋以长江为界。

并且,金国使者在临走前,还“恶狠狠”的威胁说,如果南宋不答应,那么在当年秋天,就会大军南侵。

果然,在当年九月,金国皇帝完颜亮亲率六十万大军直奔临安,并且在当年十月,就攻陷了扬州。

消息传来,赵构慌了。

他召来百官商议,居然提出“欲散百官,浮海避敌”的想法,什么意思呢?就是说,他准备就此跑路,撂挑子不干了。

之所以会有这种想法,也是因为他着实是心力交瘁。

曾几何时,为了议和,赵构一而再再而三的突破底线,顶着朝臣的非议,干出了不少卑躬屈膝的事情,原以为,付出巨大代价而达成的绍兴和议,能让他安安稳稳的度过晚年。

但结果,金国却翻脸不认人,说打就打,说入侵就入侵,这如何不让赵构心力交瘁?

所以,一向追求苟安的赵构自然就有了跑路的想法,但问题是,他想跑,他手下的大臣却不答应。

当时,时任右相的陈康伯,以及太傅杨存中就极力反对赵构的提议,其中尤其是陈康伯,为了安抚赵构之心,亲自进宫与赵构“解衣置酒”,总之是好说歹说,这才让赵构勉强同意暂留临安,观望形势。

但谁知道,刚过了没几天,赵构依然觉得不跑不行,因此还对百官下诏书称,“如敌未退,散百官”。

也就是说,赵构想撂挑子不干的心思,压根儿就一直没熄灭过。

在这种情况下,一门心思就想着跑路的赵构,对皇位自然就不在乎,只要能不和金国人正面对抗,大不了不当皇帝就是了。

但在当时,由于他受皇帝这个身份的限制,所以,想跑路就跑路,基本是不可能的,毕竟大臣们可不愿意。

不仅不愿意,并且,当时陈康伯等人,还联名上书,请求赵构御驾亲征,以提高和鼓舞大宋官军的士气。

而这,那可真是要了赵构的老命。

本身他就是因为不敢和金国人正面对抗,所以才会一直想找机会跑路,如今大臣们阻止他跑不说,还让他上前线,这不是要他老命是什么?

所以,到了这个时候,赵构就意识到,阻碍自己“自由翱翔”的最大原因,不是别的,正是皇帝这个身份。

而意识到了这一点,那么赵构自然要想办法脱离这个身份,于是乎,他想到了自己的父亲宋徽宗,当年不就是在金国人大举入侵时,赶紧把皇位传给了自己的哥哥赵桓,然后当太上皇去了吗?

有了这么一个范本,赵构自然是学得有模有样。

并且,虽说成功退位当了太上皇,但赵构跑路的心思依旧没熄灭,在公元1163年,宋军遭遇隆兴北伐失利后,赵构当即命人“日雇夫五百人立殿廷下,人日支一千足,各备担索”,做好了随时准备逃命的准备。

由此可见,赵构是真的不想当这个皇帝,所以在56岁时非闹着退位,也是必然举动了。

其次,赵构想留点好名声。

前文讲到,在金军攻陷扬州后,赵构一度想下海跑路,但却遭到了群臣阻止,并且群臣还上书请求赵构御驾亲征,以鼓舞士气。

虽说当时赵构怕到了极点,但奈何当时他还是皇帝,因此最终,他勉为其难的还是去到了了前线、

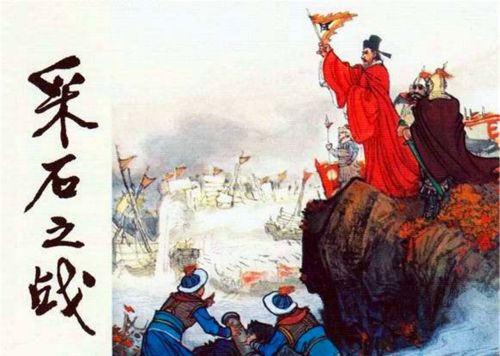

而在赵构抵达前线后,宋军将士打了一场大胜仗。

这便是南宋历史上的“采石矶之战”,此战,宋军大获全胜,极大挫败了金军的锐气,也成功阻止了金军想从采石矶渡江南侵的计划。

更重要的是,完颜亮也在此战中被其部下所杀。

当然,获得如此胜利,也是有原因的,首先是离不开宋军官兵的非凡勇气,以及保家卫国的决心,同时,金军方面也出现了“后院起火”等情况,其宗室完颜雍趁着完颜亮南侵的机会,在金国登基称帝,这极大打乱了完颜亮的整体步骤和计划。

但不管怎么说,此战确实是宋军取得一次重要胜利。

而由于此战的胜利,赵构也是大喜,并且于前线,对着百官和将士声称,“朕当择日进临大江,洒扫陵寝,肃清京都。”

有了“采石矶之战”胜利做基础,加上赵构这句听起来颇为豪迈的“宣言”,一时间,南宋上下,那是人心振奋,山呼万岁。

由此,赵构的声望,达到了自南宋创立以来的正面最高点。

但说归说,赵构内心知道,自己是个什么“德行”,也知道自己到底想要什么,更知道金人不是仅凭一次失败就不再南侵的,至于收复故土,那只是想想而已。

所以在这种情况下,赵构说完宣言,必须的马上见好就收,不然时间久了,自己好不容易积攒起来的正面声望,很快就没了。

正所谓“激流勇退”,虽说这个词语放在当时赵构的身上有些不太恰当,但是也能表达出赵构的部分心思。

总之就是,赵构选择在“采石矶之战”胜利后赶紧退位,为的就是让自己在历史上留下一个好名声,至于自己退位之后,大宋朝会遭受什么和面临什么,那,就和他无关了。

还有一点,也是赵构为了自己能“安享晚年”做准备。

当初,赵构的哥哥,即宋钦宗赵桓于“靖康之变”中被金人掳走,到了北方后,遭受了多番折磨,那日子过的可谓是生不如死。

到了绍兴十二年(公元1142年),由于绍兴和议已经达成,因此宋金关系有所缓和,所以在这一年,金国方面决定放回部分宋朝宗室成员。

其中被放回的人身份最高者,自然是宋高宗赵构的生母韦氏。

而史料记载,就在韦氏准备登车离去时,宋钦宗拦住韦氏,提出希望她回去之后,向弟弟赵构转告,能让自己也回到故土,同时他还表示,自己若是能回去,甘愿做一个富贵闲人,绝不会有一丁点的非分之想。

但是,在韦氏归来后,此事不了了之,宋钦宗并未回到故土,而是死在异地。

作为赵构来讲,他不可能不知道他的哥哥曾哀求想回来这件事,但他始终没有表态,当然,他这么做自然是有他的考虑,说白了就是担心自己的统治。

但这种行为,无疑给他带来了“恶评”,尤其是宋朝宗室对他更是意见极大。

除此之外,赵构在位期间,重用秦桧、逼死岳飞等行为,也让他遭到了不少反对,所以,如果他一直不退位,保不齐会有一天,遭到宗室以及大臣们的“反攻清算”。

而到那个时候,赵构就是想体面退休,也做不到了。

但如果他早点退位,并把皇位主动交出去,那么接替者必然会对他感恩戴德,这么一来,只要接替皇位的人没有死在赵构前面,那么,都会对赵构尊重有加。

而有了继任皇帝的尊重,就算是有人想清算赵构,新皇帝必然会进行庇护,所以,就基本动不了赵构。

如此,赵构就可以安享晚年生活。

这便是赵构打的“如意算盘”,总之就是,他之所以在56岁的年纪就愿意主动让位,说白了就是为自己的未来铺路,如果局势发展好了,那他便安享晚年,如果局势发展的不好,甚至南宋面临灭顶之灾,那么他作为太上皇,完全可以没有心理压力以及各种阻碍的“提桶跑路”。

不得不说,赵构这真是“进退有度”啊。

至于说,赵构为何会把皇位传给宋太祖赵匡胤这一脉的后人,其实也算是赵构“迫不得已”的选择。

赵构没儿子,并且也没办法再生出来儿子。

史料记载,赵构最早时曾经有过一个儿子,但可惜的是,在靖康之难发生时,这个儿子受到了惊吓,最终不慎早夭。

同时据说,赵构当时也受到了惊吓,最终导致失去了生育能力。

因此,别看赵构当了皇帝,后宫也不乏有嫔妃,但始终没能再生一个儿子出来,这一点,是赵构人生最大的遗憾。

但凡是他能有一个儿子,哪怕是类似于晋惠帝司马衷那样的“低能儿”,赵构就算是顶着压力,也不至于把皇位交给外人。

不过可惜,就连司马衷这样式儿的,赵构也没有。

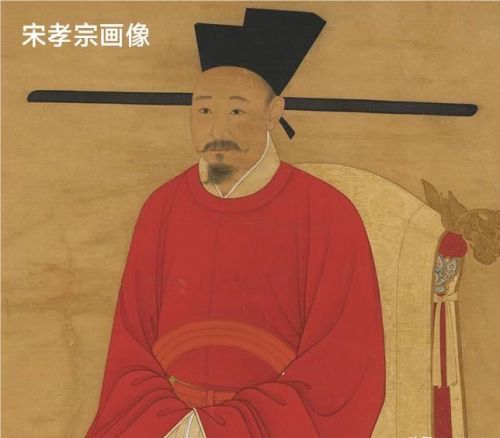

所以,他只能从宗室里面挑一个继承人出来,但是,为何赵构偏偏选了宋太祖赵匡胤的后人赵昚(即宋孝宗)呢?

有一种说法,是说赵构做了个梦,然后良心发现,因此才这么做的。

这种说法认为,赵构的大伯母,也就是宋哲宗的皇后孟氏,深受赵构敬重,她某次做梦,梦里宋太祖赵匡胤对她说,自己创业艰难,子孙却不享帝位,这样十分不妥。

之后,孟氏将此梦告知了赵构,而赵构“幡然醒悟”,加上自己没有儿子,因此最终良心发现,将皇位交给了宋太祖的八世孙,也就是赵昚。

实际上,这种说法,并非是真正原因。

为什么呢?赵构是啥样的人就不用多说了,尚未登基还是康王时,虽担任河北兵马大元帅,但却能眼睁睁的看着开封沦陷,并任由金兵将自己的父母、兄弟姐妹掳走而按兵不动。

还有,前文提到,他的哥哥宋钦宗,苦苦哀求希望能让自己返回故土,并明确表示自己不会有非分之想,但是,赵构依旧无动于衷。

这样的人,怎么可能会因为一个梦而良心发现呢?别开玩笑了。

还有一种说法,是说宋太宗赵光义这一脉,在靖康之变时,差不多被一锅端了,导致后人凋零,所以赵构只得被迫在宋太祖这一脉里挑选继承人。

这种说法,同样是极不靠谱。

首先,在宋太宗这一脉里,经历了南渡之后,尚且有不少宗室都保住了性命,比如宋英宗赵曙的本家濮王这一脉,就相对完整的保留了下来。

赵曙原本是宋仁宗赵祯堂兄濮王赵允让的第十三子,由于宋仁宗无子,因此在赵曙三岁时被接进宫,最终继承了皇位。

而赵曙的本家,仅一母同胞的亲兄弟,就有二十一个。

而这个家族,经历了繁衍生息,并且幸运的躲过了靖康之变,因此大部分族人,都得以存活了下来,并且,还有不少人在南宋朝廷中担任要职。

比如齐安郡王赵士㒟,他算起来是赵构的叔伯辈,当初在靖康之变前,就已经担任大宗正一职,也正是他和前文提到的孟太后的支持,才让赵构登基有了法理依据。

并且,他还在“苗刘之乱”时,救了赵构一命。

而在岳飞被害之前,赵士㒟还成为岳飞说话,他当时就公开表态,自己愿“以百口保飞无他”,意思就是,他愿意用百余口家人的性命做担保,证明岳飞没有异心。

而从他这句话中就能看出,他这一脉,人口还是非常多的。

这还只是赵士㒟一家,而前文也提到,宋英宗的本家兄弟就有二十一个,这么多人在繁衍生息之后,必然会更多。

并且,就算退一步讲,真的是赵构“良心发现”,想要把皇位还给宋太祖这一脉,但是他也没有选最“根红苗正”的宋太祖直系后裔。

宋太祖赵匡胤的次子赵德昭,其后裔同样也是人口众多,比如曾担任过南宋东海道都总管的赵子崧,就是赵德昭五世孙,而他的叔伯、堂兄弟以及子侄等加起来,虽说比不上宋英宗本家濮王系的人口,但也少不了多少。

总之就是,不管是赵构当时想从自己的本家近亲中选继承人,还是本着“良心发现”去选宋太祖一脉最直系的人来继承皇位,都是有大量选择余地的。

但是,纵然有这么多选择余地,但赵构偏偏就是不选。

最终他在选择继承人时,挑了两个备选人物,一个便是赵昚,而另一个则是赵璩,这两人,均为宋太祖赵匡胤的七世孙。

之所以选择这两个人,是因为他们身上有一个共同点。

什么共同点呢?很简单,就是均为小宗,并且其家族在朝中的影响力极小,甚至可以用“微乎其微”来形容。

比如赵昚的父亲赵子偁,在南宋初年仅仅是个从八品的文官,而赵璩的父亲赵子彦,也不过是个从八品的武官而已。

也就是说,赵构在挑备选继承人时,专门是找那些势力小、影响小的小宗,这么做的目的,就是因为他们便于控制。

要是他在人口众多,且在朝中担任要职的大宗挑备选继承人,如果将来,赵构万一再折腾出来一个儿子,那么到时候,就会“请神容易送神难”,就算他想传位给亲儿子,也会碍于大宗的阻力不方便行事。

就算他折腾不出来儿子,他也不愿意看到一个身后有大宗支持的人继承皇位,为什么呢?一旦他选择了大宗中人,那有了其家族势力在背后支持,一来就不会对赵构“感恩戴德”,二来说不定还会让赵构的晚年多有“坎坷”。

所以,本着最安全也最稳妥的目的,赵构只能选落魄的小宗,而小宗因为能“一飞冲天”,必然会对赵构感激涕零,因此,赵构的晚年就有了保障。

当然,赵构能按照他的想法去完成他的传位计划,也是花费了好一番心思。

他先是打出前文提到的“孟太后托梦”为借口,提出“换政于太祖之后”,这样一来,他就首先把宋太宗这一脉排除在外。

之后,他又安排时任知南外宗正事的赵令懬(音旷,系赵德昭重孙)主持挑选,同时暗地里对赵令懬授意,说清楚自己的意图,并对其许以重利,最终,在一番暗箱操作之下,赵令懬按照赵构要求,选出了两个备选人,即前文提到的赵昚和赵璩。

事后,赵令懬被赵构授予太祖一脉能继承的最高爵位,也就是安定郡王,这就是赵构为酬谢他的功劳所致。

最终,经过赵构的考察,赵昚胜出,先被立为皇太子,后于绍兴三十二年(公元1162年)六月登基,是为宋孝宗。

而按照事后的结果来看,赵构确实是实现了“安享晚年”这一目的,在宋孝宗赵昚登基后,对赵构真的是极为敬重,基本上万事皆听赵构安排,可谓是相当孝顺,所以,他才会有了一个“孝宗”的庙号。

最后,就是总结。

赵构之所以会在56岁时就闹着退位,其实就是为了个人利益而逃避责任的举动,而他选择宋太祖一脉的后人,同样也是出于自己晚年是否能安稳渡过的考虑,并非是“良心发现”之类,所以从这里就能看出,赵构还真是一个“自私自利”到了极致的人,在他心里,最重要的就是他自己。