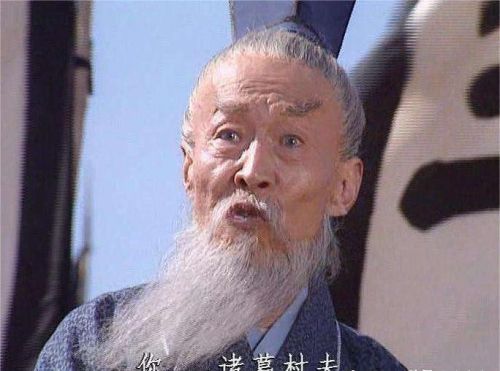

诸葛亮与王朗对骂,王朗说的句句精辟字字在理,为何最后还会输?

因为王司徒“要脸”,而诸葛亮却不讲“武德”。

王朗与诸葛亮在阵前的“骂战”,是《三国演义》中极为精彩的一个情节,最终,王朗扛不住诸葛亮的唇枪舌剑,以从马背上摔落而死,宣告其败北。

当然,这只是小说中的情节,历史上的王朗是得以善终的,并且死后还得以配享了曹魏政权的太庙,此结局算是相当不错了。

因此,我们单纯从小说角度出发,去复盘一下这场骂战,看看王朗究竟输在了哪里,以及诸葛亮究竟赢在哪里。

首先,王朗真的说的“句句在理”吗?从严格意义上来讲,王朗对诸葛亮所说的那一段话,还确实是层层递进、逻辑严明,也就是相当在理的。

比如,他刚开始,质问诸葛亮为何“兴无名之兵”,诸葛亮回答说自己是“奉诏讨贼”,所以是师出有名。

而对于诸葛亮这种自认为“师出有名”的态度,王朗进行了精彩的反驳。

他首先提出,“天数有变,神器更易,而归有德之人”,意思是大汉的气数已经到头了,既然已经到头了,那么国家政权的政权,就应该归于有德之人。

至于谁是有德之人,不用说,自然是曹家。

并且,为了证明曹家是应当接受天命的有德之人,王朗还举出了不少例子。

比如他说东汉末年时的黄巾之乱,以及董卓之祸,另外还提到了袁术称帝,以及各诸侯独霸一方,最终造成的“社稷有累卵之危,生灵有倒悬之急”的严峻形势。

举例完毕后,王朗转入正题,提出在这种严峻的形势下,正是他的太祖武皇帝,也就是曹操出手,“扫清六合席卷八荒”。

这句话的意思,就是在称赞曹操的作为,乃是让天下归于一统,而有了这种功绩,自然就是天命所归,也就是该曹家得到天下。

同时,他还说到,他的文皇帝(即曹丕),效法圣人尧舜,在合适的时机接受了汉天子的禅位,这么做乃是顺应天时的结果。

然后,王朗话锋一转,开始在言语上挤兑诸葛亮,说诸葛亮既然自比管仲乐毅,理应明事理才对,但如今却“逆天理、背人情”,讨伐天命所归的曹家,真真是不识时务。

紧接着,王朗开始在言语上威胁诸葛亮,称如今大魏“带甲百万,良将千员”,之所以说这些,就是让诸葛亮知道曹魏的实力,迫使诸葛亮投降。

所以说完这些后,王朗最终给诸葛亮指了一条明路,即“倒戈卸甲,以礼来降”,并且他还不忘利诱诸葛亮,说只要愿意投降,那么“不失封侯之位”。

这便是王朗在阵前,与诸葛亮的对线中,所说一番话的核心意思。

其实从这个对话中我们就能发现,王朗王司徒的整体话术逻辑,还是相当严谨的。

他以天下归于有德之人作为切入点,在此基础上,既举例说明为何曹家有德,同时又站在道德制高点对诸葛亮提出其不识时务的批评。

另外,他还不忘威胁和利诱诸葛亮,而这种做法,其实正是“既有棒子,又有甜枣”的典范。

更重要的是,王朗的话术中,各种引经据典,既有事实,又有引申,同时又能把想表达的意思层层递进,继而最终表达出自己的真实目的。

这可要比直接上来就让诸葛亮投降,来的高明的多了。

因此单从其说的内容上来讲的话,王朗所说的确实是句句精辟、字字在理,这一点是毋庸置疑的。

其次,诸葛亮是如何反驳王朗的?诸葛亮反驳王朗的核心要点,就在于“德”这个字上。

按照王朗的说法,是说天下应有德者居之,而这句话的背后意思,其实就是说的当下的汉天子无德,同时也在说曹丕有德。

所以,天下应归于曹家。

这句话对不对,也对也不对,首先,天下应有德者居之,是自古就流传下来的道理,所以这一点是对的。

但曹丕究竟有没有德呢?这个无法评定。

为啥说无法评定?因为评定的对象不一样,如果站在王朗的角度来讲,那曹丕自然有德,但如果站在诸葛亮的角度来说,曹丕肯定无德。

所以,如果诸葛亮就曹丕有没有德这个问题纠缠下去,那说到第二天也说不明白,更说服不了王朗。

毕竟,各为其主嘛。

所以,诸葛亮压根就没在这个问题上过多纠缠,而是换了一个角度出发,即汉天子到底有没有失德。

他从桓、灵二帝开始说起,举例说明的天下都有哪种大乱,比如“宦官酿祸”,还有董卓之乱,以及董卓之后的各种混乱形势。

举例完毕,诸葛亮指出,造成这种大乱的核心原因,不在于汉天子有没有德,而是因为有一帮无德的大臣把持朝政,所以才造就了这个结果。

因庙堂之上,朽木为官,殿陛之间,禽兽食禄;狼心狗行之辈,滚滚当道,奴颜婢膝之徒,纷纷秉政。以致社稷丘墟,苍生涂炭。---《三国演义》第九十三回

看到没有,这就是诸葛亮的高明之处,他把当时天下的混乱,责任归咎在了臣子身上,而这么一来,就跳出了和王朗讨论究竟是不是汉天子无德,以及曹丕有没有德的圈子。

而这番话更厉害的一层意思就是,在暗指王朗以及王朗的老板,也就是曹操。

为啥恩?很简单,因为不管是王朗,还是曹操,乃至曹魏阵营中的大多数人,他们最初,都是汉朝的臣子。

所以,诸葛亮这番话的最终结论就是,不管汉天子有没有德,你王朗,以及你的老板曹操,必然是缺了大德的人。

换句话说,诸葛亮在暗骂王朗和曹操等,是“朽木”、“禽兽”,更是“狼心狗行之辈”和“奴颜婢膝之徒”。

被骂到这种地步,你说王朗气不气?

且不说他到底气不气,诸葛亮新显然没有给他还嘴的机会,紧接着,诸葛亮的第二个大招,马上登场。

什么大招呢?就是扒王朗的老底。

诸葛亮明确说出,王朗世居东海,乃是以“举孝廉入仕”(汉朝的人才选拔制度),意思就是当了汉朝的官员。

既然当了汉朝的官员,那么自然就应当“匡君辅国,安汉兴刘”。

吾素知汝所行:世居东海之滨,初举孝廉入仕;理合匡君辅国,安汉兴刘;

这话的逻辑上十分严谨,他的意思,就好比我们现在找到了个工作,就应当以公司为重,用自己的能力帮助公司好好发展。

因此,诸葛亮说的没毛病,这个道理,就算是王朗也没办法反驳。

所以紧接着,在这个道理的基础上,诸葛亮提出,既然你王朗都当了汉朝的官员,为何还帮助“逆贼”(也就是曹家)同谋篡位?

你看,诸葛亮一句话,就把王朗定性成了篡位者的同流合污者。

并且,他这个定位,还无法让王朗反驳,你王朗能说你不是举孝廉入仕吗?能说你最初不是汉朝的官员吗?

自然不能说,因为这是事实,而不能说,更不能反驳,那就理亏了。

而这还不是诸葛亮最根本的意思,他通过扒王朗老底,其实就是想反驳王朗,反驳什么呢?即所谓曹丕效法尧舜,接受汉天子禅位,是“天心人意”的话。

换而言之,诸葛亮暗地里的意思就是,曹丕当皇帝,压根就不合法。

既然曹丕当皇帝不合法,那么你们这一帮鼓吹他是“顺天应时”的臣子,说的话更是无稽之谈,你们曾经都是汉朝的官员,如今却做出来自这种事,所以你们才是真正无德之人。

不得不说,诸葛亮的这番话,更是逻辑严谨,有理有据。

所以,在说完上述的一番理论后,诸葛亮开始发大招,而诸葛亮的大招,整体言辞更是精彩无比。

他首先点明,刘备建立的政权,乃是延续汉祚,这就侧面说明,己方阵营与曹魏有着根本上的不同。

说白了,诸葛亮就是在表明自己才是正统,而对方则是“逆贼”。

紧接着,诸葛亮又说,自己是奉旨讨贼,而你王朗作为逆贼的“谄谀之臣”,理应“潜身缩首,苟图衣食”,意思是哪里凉快哪里呆着去,怎么敢在两军阵前胡言乱语,说自己是什么天数。

最后,诸葛亮祭出一招必杀技,即痛骂王朗为“皓首匹夫,苍髯老贼”,并毫不留情的告诉忘了那个,像他这样的人,如果死了,又有什么颜面去见汉廷的“二十四帝”?

而这句话,直接击中了王朗的要害。

至于电视剧里的那句“我从未见过如此厚颜无耻之人”,其实在小说里并没有,不过就电视剧来说,加上这一句的话,更是总结了诸葛亮的核心思想,所以,编剧加上这一句,也算是画龙点睛之笔。

至此,王朗“气满胸膛,大叫一声,撞死于马下”。

那么,王朗究竟输在了哪里呢?

那么,王朗究竟输在了哪里呢?关于王朗和诸葛亮之间的对话内容,以及两人对话内容的核心思想,在前文已经做过讲解,这里就不再赘述。

单从内容上来看的话,两人各自有各自的道理。

王朗说汉天子无德,而曹操扫平八荒,最终曹丕接受汉天子禅位,这个逻辑也没有太大的漏洞和错误。

而诸葛亮说并非汉天子失德,而是因为有一群无德的臣子,才导致天下大乱,这种说法,同样也能站得住脚。

但最终我们都知道,王朗输了,还付出了生命的代价。

所以问题就来了,王朗为何会输?并且他输了之后,为何会撞死于马下呢?抛开文学手法不说,究竟王朗为何会这么做呢?

其实,用一句总结就是,王朗是个“体面人”。

所谓体面人,是说在他心中,尚存有一定的公理良知,还算知道什么是黑什么是白,而这一点,恰好要了他的命。

什么意思呢?

很简单,因为王朗清楚,自己就是如诸葛亮所说,从汉朝的体制中爬出来的那一群人,没有汉朝的体制,压根就不会有他出人头地的一天。

并且,对于汉朝当下的情况,王朗也知道,造成黄巾之乱也好,还是董卓之祸也罢,乃至后来的诸侯割据,天下纷争等等,其实都有他们这样的人一部分“功劳”。

就算不是他们亲手造成的这种结果,但无论如何,也和他们脱不了关系。

甚至退一步讲,如果王朗这样的人,曾经是一个忠臣良将,那么就应当在大汉遭遇祸乱之际,主动站住来阻止混乱发生。

但是他没有,很多像他这样食汉禄、受国恩的大臣都没有,因此,这才造成了如今的局面。

所以,从这一点上来讲,确实是印证了诸葛亮所说的正是他们这一帮人,导致“社稷丘墟,苍生涂炭”。

换而言之,汉朝的没落和崩坏,是王朗这样的人造就的结果。

当然,诸葛亮说的虽对,但王朗却可以选择无视,可惜他没这个底气,更没有这个心理承受能力。

毕竟,他是个体面人,而体面人不管背地里干了啥事,明面上还是要脸的。

如果,把王朗换成引发黄巾起义的张角,那么他完全可以理直气壮的对诸葛亮说,是大汉欠他们的,他们按期交税,朝廷却不管不顾的继续横征暴敛,甚至草菅人命,所以就是要造反。

或者,把王朗换成司马懿,那么诸葛亮即便是把他骂一个狗血淋头,那他完全可以假装听不见,任由诸葛亮骂个天昏地暗,然后该怎么打还是怎么打。

但可惜,王朗不是张角,更不是司马懿,他听了诸葛亮的话,心虚了。

心虚的原因,就是前文说到的,他曾经是一个名副其实的大汉臣子,也是从大汉的体制中爬出来的人,但如今,却在帮着曹家夺取天下,这不是逆贼是什么?

更重要的是,他深刻清楚,这一路曹家对汉天子做过什么,更知道自己是什么角色,因此,诸葛亮的话击中了他的要害,让他不由不心虚。

心虚之下,加上诸葛亮最终骂的确实够狠,因此,气血上涌的王朗,只能选择一死了之。

还是那句话,之所以王朗会输,因为他还算要点脸,如果他选择不要面皮,对诸葛亮的话选择无视,那么结局就是另一个样子,同时,诸葛亮之所以胜利,正是巧妙的将话题转移到了“非天子失德,而是臣子无德”的角度上,这么一来,就占据了辩论的上风,所以才会最终取得胜利。

优秀作者:史晓生