端午节楹联古诗(端午的楹联)

古代端午节,楹联雅事几则

《声调谱》记载:“两句为联,四句为绝,始于六朝……”

早在先秦时期,古人就有以对偶句子行文的习惯。

01

楹联,也叫对联、门对、桃符、楹帖等。

最早的楹帖源自唐代,莫高窟藏经出土文献中有“三阳始布,四序初开”之语。

五代十国时期,后蜀国主孟昶非常喜欢撰写联语。

某一年春天,他下诏令大臣在桃符板上题写对偶句,展示才艺,同时挂在大门上用来辟邪,称之为挂桃符。

楹联根据不同的需求,分为多个种类:

如春节贴在大门上的的为“春联”;

喜庆日子的楹联叫“庆联”;

祝寿的楹联叫“寿联”;

举办丧事的叫“挽联”等等。

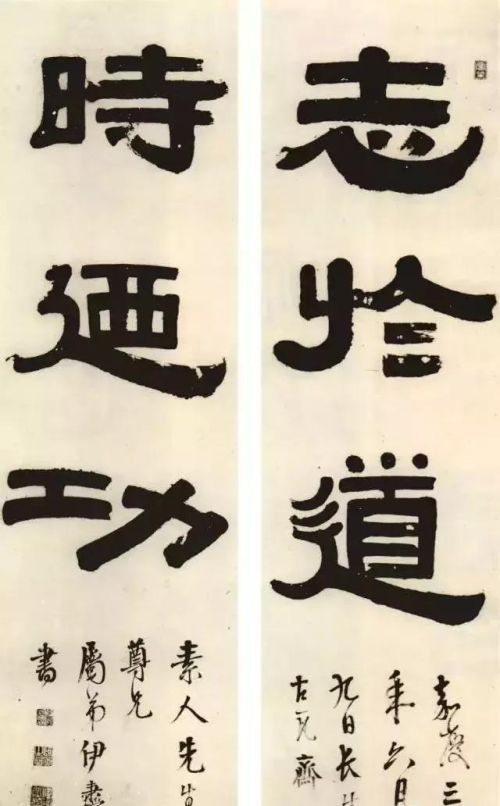

伊秉绶 隶书 三言联

02

古代的端午节,人们不仅要吃粽子、赛龙舟、喝黄酒等,悼念屈原,还要撰写楹联,挂在大门上,以此驱邪降魔。

“屈子自醒人尽醉,孟尝长富我甘贫。”

这是清末浙江龙泉知县陈海梅的楹联佳作。

陈公清讼、兴学、修水利,颇有廉名,晚年定居鼓浪屿,终日吟诗撰联自遣,此联寄托了作者高雅的人生志趣。

03

现代作家冰心童年时在福州居住,据她回忆:老家的曾祖父画像两旁,其祖父曾经撰写过一副楹联:“谁道五丝能续命,每逢佳节倍思亲。”

在福州地区,端午节有给儿童手腕缠上五色丝线的习俗,谓之“续命丝”,祈盼孩子长命百岁。

而冰心的曾祖父恰巧病逝于端午节。

因此,她的祖父看到孩子们手腕上缠绕着五色丝线,便自然而然思念起自己的父亲,感慨写下此联。

有着“海滨邹鲁”美誉之福州,那里的百姓至今仍然保留了端午节贴对联的

习俗,因选择午时粘贴,故谓之“午时书”。

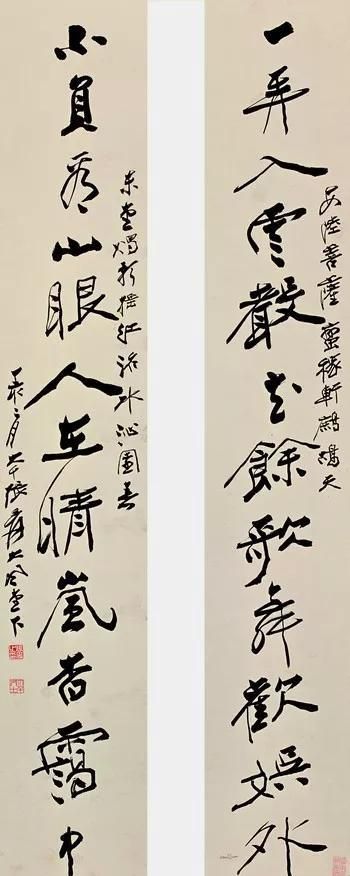

张大千 行书 十二言联

04

明初某年的端午节,明太祖朱元璋大宴群臣,席间雅兴大发,出此上联——“端门北,午门南,朝廷赐宴于端午。”

此联的难度在于:前两个断句中“端”和“午”二字又出现在结尾处。

大臣陈应对以“春榜先,秋榜后,科场取士在春秋。”

“端、午、春、秋”等字对仗工整,自然贴切,毫无造作之感,君臣不禁抚掌称快。

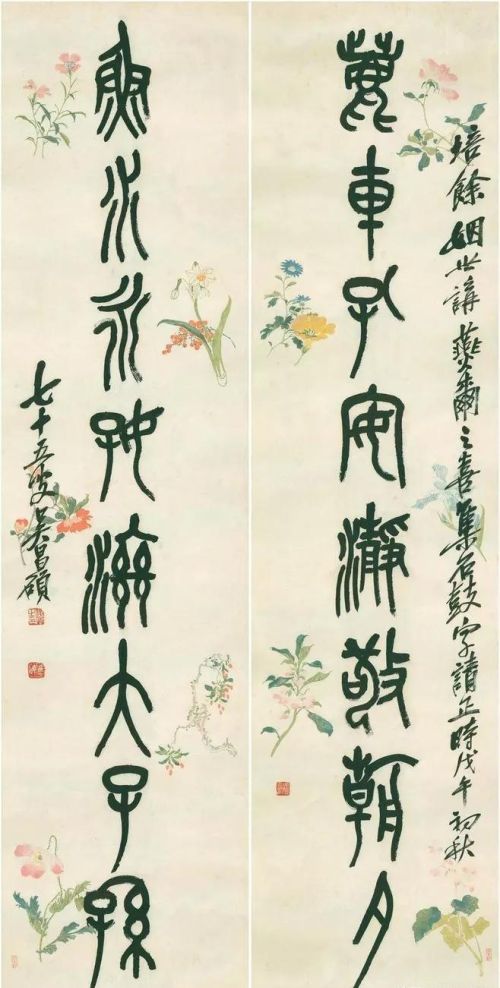

吴昌硕 八言联

05

某年端午,明朝大画家文徵明路遇一书生,书生吟出“上旬上,中旬中,朔日望日。”

求对下联。

夏历每月的朔日和望日分别在上旬之初和中旬之中,此联中有四字两两重复。

文徵明随口应对:“五月五,九月九,端阳重阳。”

上下联妙手天成,不漏斧凿痕迹,令书生赞叹不已。

06

清朝有着“三代帝师”美誉的祁隽藻,幼时聪颖过人。

在五岁那年的端午节,祁隽藻奉母亲之命给三哥家送去五只粽子。

三嫂想借此试探一下小叔子的才华,脱口吟出上联:“五月五日五弟送五粽,真香!真香!”

祁隽藻不假思索,对出下联:“三更三点三嫂伴三哥,好亲!好亲!”

“三”对“五”,“弟”对“嫂”,“香”对“亲”,堪称神来之笔。

三嫂听后不禁面红耳赤,心中却赞叹不已。

温馨提示:通过以上关于古代端午节,楹联雅事几则内容介绍后,相信大家有新的了解,更希望可以对你有所帮助。