楞严经盲人见暗那段原文(盲人提灯的下一句歇后语)

走近《楞严经》之盲人提灯与心性光明(三十七)

十番显见之七———显见不分

&34;在《楞严经》中占据非常重要的位置,毫不过分地说&34;是佛法的核心内容。

如能深刻理解此部分的内容,对佛教的大局观,整体观,乃至宇宙观就会有所认可。因为佛教认为,万法唯心,世界万相皆由心生,既然由心生,就可汇(会)万相归于一性。

如果我们对&34;的经文,不能深刻理解,那么,对后面有关五阴,六入,十二处,十八界,乃至七大的内容,就会有障碍。何以故?因为以上五方面的内容,统统归于如来藏,而如来藏就是人人夲具的心体。

历代研读《楞严经》的高僧大德、学者、居士,都知道&34;。为什么《楞严经》能让人“开悟”,能让人悟什么?也就是说“悟了什么”,才是开悟呢?可以说,十番显见就是帮助我们了解见性,即见到自己的心性,归根结底就是确信万法归于一心。

如果认为身心世界与佛性(自性)是两个,那就是无明。显见不分,就是要破除这个无明,即破除身心世界与佛性是两个的错误认知。

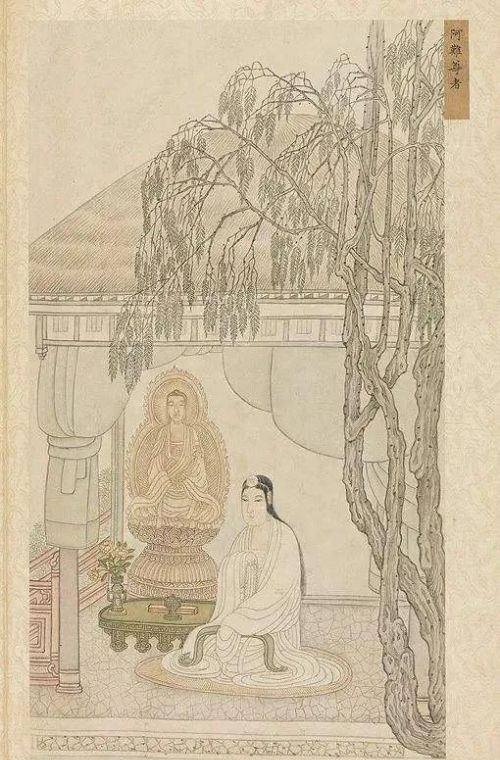

阿难尊者,作为&34;众生的代表,他总能提出一些疑惑,而这些疑感,直指要害,根本不是我们这些,实在末开悟的众生,所能提出的。因此,我们有必要对阿难的疑惑,罗列出来,细加分析,进入阿难的角色,带着疑情,再去谛听佛陀的开示,效果可能会更好一些。

&34;而今身心,分别有实;彼见无别,分辨我身。

———而且,我现在的身体和能分别的心,是实际存在的;而那个见性却没有分别的功能,它无法分辨我的身心。(意思是说,有它无它,似乎没有什么关系。这就是忘失见性的真正原因。)

下面阿难尊者,又提出一种假设兼疑问:

“若实我心,令我今见,见性实我,而身非我,何殊如来,先所难言,物能见我?惟垂大慈,开发未悟。”

———假如这个&34;,就是我的真心,现在就在我的面前,让我看到了,她才是真正的我,那么,这个身体当然就不是我了,既然身体不是我,现前的&34;,岂不是能够返回来,看见这个身体了吗?为什么,先前您责怪我,&34;这个观点,(是错误的呢?)希求如来您,发大慈悲心,开解我们这些未悟的人。

从阿难以上的疑惑,可以看出,阿难仍然把四大合和的身体,当作自身相;而把攀缘外尘的分别心,当作自心相。一旦有这样的认知,自然就把真正的自性,也当作妄心所缘的对象。这就是常说的,以妄求真,真亦妄。

那么,见性和身、心(这个心,指妄心,能分别的心)、世界,到底是一种什么关系?这就是显见不分,所要探讨的问题。

佛陀不愧是论证的高手,他有无量无边的智慧。为了保证佛祖,论述的完整性,又避免文章过于冗长,且便于读者的理解、吸收,我们下节作详细的解读。

温馨提示:通过以上关于走近《楞严经》之盲人提灯与心性光明(三十七)内容介绍后,相信大家有新的了解,更希望可以对你有所帮助。