怎么写活字(活字怎么写才好看)

导语:如何写活一个字,筋法在于使转,确定大圈,取舍改造正体为帖体

黄简讲书法三级课程03——筋的作用

一 筋法就是大圈

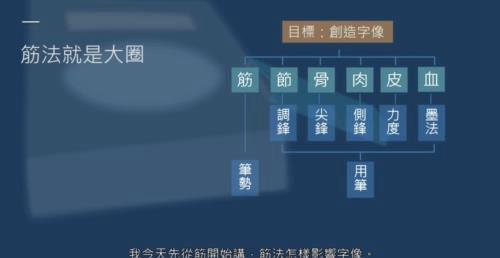

上一课讲了书法创作的目的,就是造成一个字像,这字像就是作者的自我表达。不是外形,而是表达内心。古人把这内心的像,也当一个人来看待,所以有筋节骨肉皮血六个要素,跟人体一样。

如果跟前面两级课程比较一下,就会发现其实只是换了名称,筋就是笔势,就是大圈。节是调锋,也就是小圈。骨是尖锋用法,肉是侧锋用法。皮是线条的轮廓,由力度决定。血是墨法,指颜色。后面这五个都属于用笔。全部六个要素都会影响到最终的字像。

我今天先从筋开始讲,筋法怎样影响字像。

1.1筋的含意

古代典籍中"筋"的含义,以前已经提到过。但书法术语一直未能统一,有些书称之为"筋",有些称之为"筋脉",还有称为"气脉"的,意思就是气流转的脉络。也有称为"血脉"的,好像血管那样流通,但这个"血"和用墨的"血法"有点相混,所以我不用。

不管你用筋、筋脉还是气脉,都是指笔锋运动。

元代陈绎曾讲得比较简洁:"字之筋,笔锋是也。"运动就有势,笔锋运动轨迹就是笔势,又称为筋。他写的《翰林要诀》有一节专讲"筋法",可惜他是主张动手指的,不懂动腕。

"筋"的概念,早在汉末魏晋时期已经提出了。

如《题卫夫人<笔阵图>后》,这一篇时代很早:"令筋脉相连,意在笔前,然后作字。"这里提出"筋脉相连",是重要概念。文章又举筋脉不连的例子以作对比:"若平直相似,状如算子,上下方整,前后齐平,便不是书,但得其点画耳。""算子"就是古代的算筹,一根根小木棍,点画没有势,只是几根木棍而已。这两段意思非常清楚,书法必须表现出点画彼此的联系,表现出笔锋的运动,这就是筋法。

明代李日华这样说:"物之有筋,所以束骨而运关节,肉不得此则痴,骨不得此则悍。凡所为柔调血脉令牵掣生态者,胥筋之用耳。今人有终老学书而不得一筋者。"这里"胥"用作副词,等于"皆"、"都"。"胥筋之用耳",就是"皆为筋的作用"。筋就是"束骨而运关节",把骨裹束起来,使关节运动起来。他说有些人一辈子学书法,都写不出筋,那就是点画只有分,没有联,或者说没有势。

简言之:

■笔锋的运动产生了筋,筋是笔锋的轨迹。

■点画之形要可分,笔势却要相联。

■点画有联系就是活字,没联系就是死字。

1.2筋法在于使转

第二点,筋法在于使转。

我们已经知道,笔锋的运动,主要方式就是使转。而且,我们在二级课程讲解了"五势"之后,更知道使转有五种:迭加、移位、转动、滚动和逆动。书法中的筋,就是用这些方法写出来的。

清末明初,四川大学有个教授刘咸炘先生这样说:"文积字句而成,书亦积点书波磔而成;文以语词为筋脉;书亦以使转为筋脉;其有顿挫、抑扬同也。"这个教授写过很多好文章,可惜四川以外的人不大知道他。他说所谓文章,是一连串的语词,遣词造句形成文章的筋脉。

书法是一连串的点画波磔,由使转造成书法的筋脉。二者筋脉运动不求平,而求变,其中有高低抑扬,有顿挫节奏,跟音乐一样。

使转要用手腕,明代丰坊指出不要妨碍腕的运动:"书有筋骨血肉。筋生于腕,腕能悬则筋脉相连而有势。"笔锋的运动,归根结柢是手腕的运动。腕要稍稍高于桌面,以方便来回盘旋,笔势就出来了。

抑扬顿挫很难具体表述,我这里举个例子,

智永和怀素两本《千字文》,字像完全不同。智永墨迹本风神飒爽,顿挫清晰,轻重有致。

怀素这一本线条平,转动迟钝。这是怀素最后的作品,身体已经大不如前了。他年轻时写的《大草千字文》就不同,圆转流畅多了。

这是"饭"字,

两人取势也完全一样,就是说大圈相同。但就使转的幅度来讲,智永大得多,晚年怀素的圈缩得非常小,年轻时心中的火气完全退掉了。

假如你学书法,练使转,你应该选哪一本字帖呢?当然是智永这一本。怀素这本是老人字,转圈动作那么小,怎么练得出呢。

1.3两种方式:连接和呼应

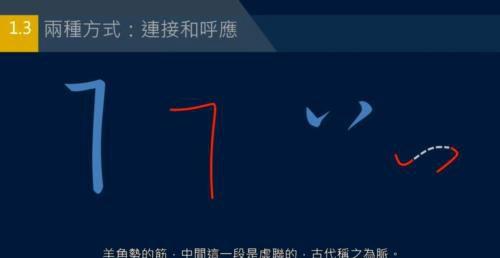

我以前说过,书法有实笔和虚笔。实笔就是有点画的地方,虚笔可有可无,往往是空中飞度。

一横加一竖成为曲尺势,这是实际连接。两笔都是实笔,所以筋也是实的。但写完以后,筋就被骨肉所覆盖。又如两点是羊角势,两点之间的联系只是呼应,所以这个笔势的筋,中间一段是飞度。如果要写出来只是牵丝,牵丝写实了不好看。羊角势的筋,中间这一段是虚联的,古代称之为脉。

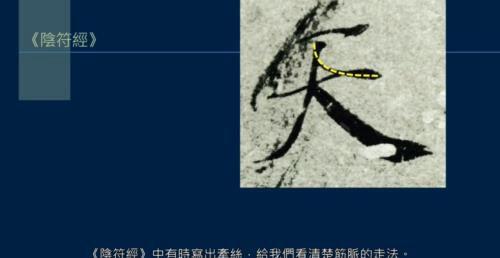

两个笔势之间也有一个呼应关系,《阴符经》这个"天"字,

写出了奋笔势和交争势之间的联系。这种笔势和笔势的相承关系,称为联势。联势这一笔在真书中往往是虚的,飞度的,古代字帖大多不实际写出来。《阴符经》中有时写出牵丝,给我们看清楚筋脉的走法。

蔡邕九势说:"凡落笔结字,上皆覆下,下以承上,使其形势递相映带,无使势背。"这就是联势的理论根据。

"落笔结字",这就是裹束笔势。

"使其形势递相映带",就是有联系,有呼应。

"无使势背",各管各气脉就断了。

所以传为唐代欧阳询《三十六法》,提出"意连",他说"字有形断而意连者",这就是呼应关系。

简言之:

■点画接合谓之笔连。

■点画呼应谓之气连、意连或势连。

■没有联系,气脉不通,谓之断气。

无论对人还是对你的字像,断气都是一件严重的事情。

筋对字像的影响,就是有气无气,有气则生,无气则死,所以筋的作用可谓大矣。

二 正体和帖体

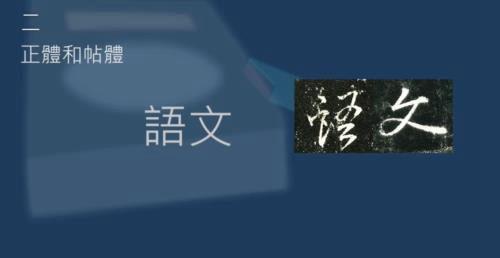

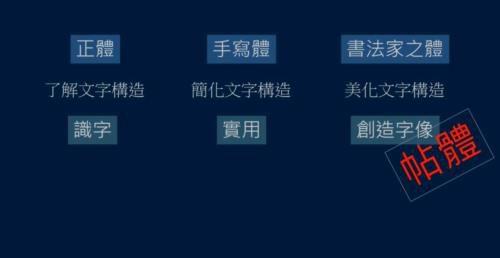

这样一来,中国古代遗留下来的字迹,就分成两种了。

一种是按照文字结构来写的,称为正体。

小学生开始认字,当然要认正体字,我们都经历过这个阶段。但到了高年级,实际书写就用手写体了。

这件事情其实是老师带头的,高年级老师在黑板上写的都是手写体,尤其是不教语文的老师,数学、物理、化学、音乐等科,你见过哪一位老师上课写印刷体的吗?一个也没有。结果学生就跟着写,那就是取方便快捷。如果教育部规定上课必须写印刷体,这课就没法上了。

所以,正体帮我们了解文字构造,这是识字。

识字是一个基础,但识字不等于用字。手写体就是实用的,方便、书写流畅。因为有了识字的底子,文字构造简化一点也无妨。郭绍虞先生所说的书法家之体,那是美化文字构造,创造一个表达自我的字像,目标不同。书法家的手段就是运用笔势去裹束成字,这样写出来就称为帖体。

所谓"帖体",就是字帖上的那种写法,有时和文字原始的构造会相差很大。如"隐藏"的"隐"字,

我布置过作业请大家分笔势。这个字右旁笔画太多,写起来当然不方便。草书是这样简化的,右旁四个部分,有三个部分都用一横替代。这是草书常见的手法,合起来就是一个草字。我们看到,其实石楯势也省了一笔,因为和下面"心"字简化的那一横,可以再次组合为石楯势。那这个草字,是由曲尺势、奋笔势和石楯势所组成。

后来的真书就不像这样大幅度省简,大部分保持原样,只是把草书的奋笔势横竖横换了一个样子,竖笔比较长。智永就这样取势,其实后期隶书中已经有这样的写法了。有些人觉得横竖太多,换成斜线条两撇,那就是向背势,赵孟俯就把奋笔势换成向背势。无论哪一种,都比原来的"隐"字好写,好看。

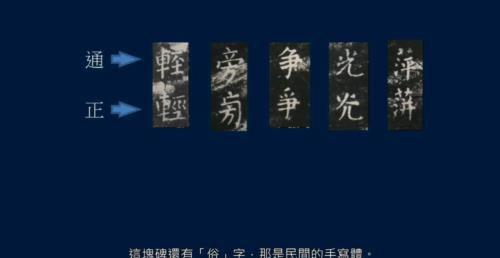

我在二级课程第二课中介绍过颜真卿《干禄字书》,这块碑举了唐代的文字写法。

所谓"正"体字,文字学上有根据,但写起来不方便。所谓"通"字,往往是运用笔势的写法。这块碑还有"俗"字,那是民间的手写体。

简言之:

■临帖看笔势,那是识势。

■创作要自己分笔势,这是取势。

■书空是取势的方法,书空所得就是筋。

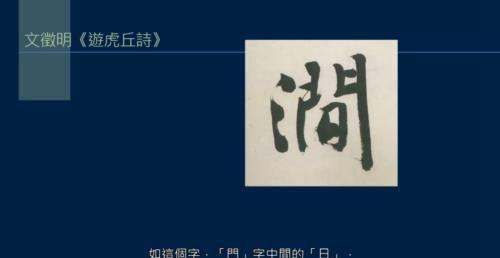

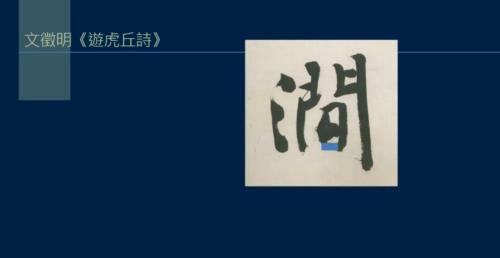

我在香港讲课时,文征明《游虎丘诗》是一级课程的作业。

但有些同学交上来的功课,跟字帖上不同。如这个字,"门"字中间的"日",下面有些学生就加上一横。他心肠很好,担心文征明漏了一笔,所以帮忙加上了。但文征明这是帖体,不是写正体字。

讲到这里,要回答一个家长常问的问题:"小孩子临帖,究竟用什么字帖好?"如果你的孩子在小学识字阶段,他正在学习文字的结构,应该让他描红。以前的描红簿上的字,都是正体字,你也可以在智永《真草千字文》这样的字帖中,挑出和正体字相同的字,影印给孩子描红。

如果孩子过了识字阶段,你可以给他解释为什么字帖上的写法往往不同于正体。

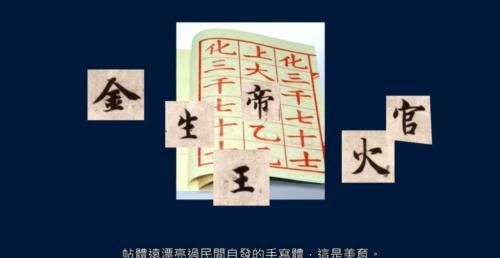

帖体远漂亮过民间自发的手写体,这是美育。

谢谢。

本节要点:

■筋的作用,就是确定大圈。

■筋法在于使转,气脉通畅就是活字。

■取势:改造正体为帖体。

复习思考:

■通过书空,确定真书"春夏秋冬"帖体的写法。

■韩方明《授笔要说》曰:"自伯英以前,未有真、行、草书之法"。为什么古人把真行草归为一类,篆隶归为另一类?

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请反馈,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小姬创作整理编辑!