题张氏隐居杜甫其一(题张氏隐居古诗)

导语:品味杜甫《题张氏隐居》二首之一

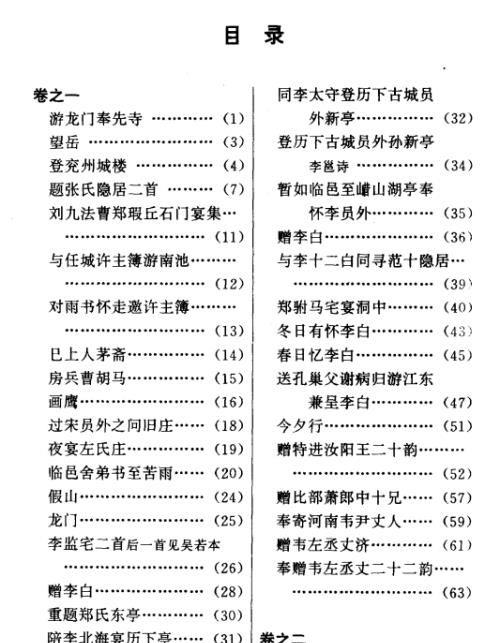

我对杜甫诗的品味和解读,是按杜甫详注的顺序一首一首地来分析解读的,这与一般文学史只讲几道杜甫的诗不同,也与专门研究杜甫的学者专著只就杜甫的若干首诗而论述的方式不同,这两种方式,都只能说是对杜甫诗的片面研究,不是完整的深入研究与分析,更重要的是这些研究都是从某种理论出发来论述杜甫诗的,而不是真正的品味赏析与解读,因此就会产生许多遗漏与空白,不能让人真正理解杜甫的诗及其中的丰富蕴义。以下解析了《望岳》和《登兖州城楼》,按顺序就是这里所要解析的《题张氏隐居》二首,先就其中的第一首来解析与解读。看下面的目录就可知道各诗的顺序。

一般评论唐诗的人都说李白属于道家,杜甫则属于儒家。属于道家,所以才有许多天外飘逸之诗,属于儒家,所以才能许多忧国忧民之诗。

这种评论,不能说没有道理,但都不能全面说出二人诗歌的全貌,不能让人充分了解二人诗作的整体内涵。

就杜甫来说,他也有不少诗涉及道家、佛家的内容,如我对《游龙门奉先寺》的评析,就能看出杜甫对佛家的态度与理解。以后我还要对更多的杜甫诗作进行分析评述,就能看到更多的与道家佛家有关的内容。所以我们不要被那种笼统的说法误导。

从另一方面说,杜甫自称“读书破万卷,下笔如有神”,由此也可想见,他不会只读儒家的书,而不读儒家之外的书。中国自古以来有多种门类的书,从《汉书·艺文志》到《隋书·经籍志》,人们只要去看看,就会发现中国古书的门类之多,相信杜甫的“读书破万卷”,一定是不限于儒家一门的书。由此可知,他对于中国古代以来的各家学术与知识,都是通过读书而加以掌握了的。所以在他的诗中经常涉及到佛家与道家的内容,就不足为奇了。

我之所以要一首一首地读杜甫的诗,就是要让人们知道杜甫诗作中的全部内容与整体面貌,不要受一些笼统说法的影响,而对杜甫的诗产生偏歧的认识。

从《题张氏隐居》的诗来看,就能证明杜甫对于道家也是非常了解的。

因为隐居,从来不是儒家所提倡的,而属于道家的思想流派。如孔子周游列国时,就遇到一些隐居的高人,那些人都讽刺孔子的迷误,而孔子也对他们毫无办法,无法驳斥。在道家著作的《列子》《庄子》中,也都有关于隐居者的篇章,如《渔父》等,里面都对隐居的问题做出了说明,而这都是儒家著作中看不到的。

由此可知,隐居就是道家人士的一种生活态度和精神选择。

又据《旧唐书·李白传》记载,李白早年曾与鲁中诸生张叔明等人隐于徂徕山,号为“竹溪六逸”。这就是李白与朋友一同隐居的情况,说明李白与他朋友是属于道家一派的。

又据杜甫的《子美杂述》,其中提到“鲁有张叔卿”,所以清代学者认为张叔卿与张叔明或是同一个人,或是兄弟,但都与隐居有关,这就能与《李白传》的记载对应上了。

此诗仍是杜甫科举失败后游历山东时所作,其心态正是“放荡”、“清狂”的,所以不会如儒家人士那样对隐居之人毫不关心,故能写出此诗,反映了杜甫对道家人士的实际态度。

以下先看二首中的第一首:

春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽。

涧道余寒历冰雪,石门斜日到林丘。

不贪夜识金银气,远害朝看麋鹿游。

乘兴杳然迷出处,对君疑是泛虚舟。

古代学者分析此诗,认为此诗描写杜甫访问隐居的张君,诗中写了张氏其人及其隐居的情况,反映了“路之僻远”与“人之廉静”,以及“宾主两忘,情与境俱化”神态。而这正是道家人士隐居于深山的实际情况。

首二句,说春季进山来访隐居的张君,突出了“无伴”与“独”的特定情景。这里的无伴与独,即是说杜甫,也是说张君。张君隐居,必然是无伴的,是孤独的。而杜甫的来访,也是无伴的,孤独的。

用这种无伴的孤独,表现出隐居生活的最大特点。若是儒家人士,是不甘如此寂寞的,只有道家人士要摆脱世事的烦扰,才会追求这种无伴的孤独。所以句中又用了“求”字。求,一是隐居者的追求,二是杜甫来相访的求访。与无伴、独,都是一语而双意的。

伐木一句,突出了一个“幽”字。由此更衬托了上一句中的无伴、独、求。伐木,表明山中还有其他人,不是只有隐居的人,但伐木的人,是世俗的人,不是隐居的人,隐居者不把他们视为同类,他们也不会理解隐居者的心境。所以山中虽然还有伐木的人,但不会改变隐居的无伴、孤独与那种脱离世俗的追求。

就这个“幽”字,我想再说开一些。我研究西汉学者杨雄《太玄》的时候,对其中的一句话印象最深,那就是《太玄》八十一首的第一首的《中首》中的一句:

昆仑磅礴幽。

这是《中首》的第一句,对此《太玄》的《测》篇还做了一句解释:

昆仑磅礴幽,思之贞也。

在《太玄》的《玄文》篇,又对此做了进一步的解释:

或曰:昆仑磅礴幽,何为也?

曰:贤人天地思而包群类也。昆诸中未形乎外,独居而乐,独思而忧,乐不可堪,忧不可胜,故曰幽。

又说:

昆仑磅礴,大容也。

昆仑磅礴,资怀无方。

这里的“幽”字非常重要,它是说明贤人独自思索天地万物时的根本特点。

这个“幽”字,包括如下的含意:

1、独思,一个人思。

2、大思,包括天地万物的思。昆仑磅礴,都是形容大。这个大,是将天地万物都包括在里面的大,所以说天地思而包群类,又说大容,又说资怀无方。也就是无限的大,无所不包的大。

3、内在的思,即昆诸中未形乎外。

4、有乐又有忧的思,

从这样的“幽”及“思”,我联想到杜甫此诗中的“幽”。

应如何理解“山更幽”?是说山幽吗?否。从诗题与前一句看,幽是隐居的幽。但隐居的幽不是如死水一样的毫无思想活动,而是在表面上看似无所作为的幽静之中,包含着如《太玄》所说的那种幽思。

只有这样,才能真正理解隐居的独而幽之中,包含着无限的思考,而这才是道家隐居的伟大之处,深刻之处,而这又是儒家等非道家人士所不能理解与体会的。

所以,此诗的头二句,不是简单的描写隐居者的孤独与寂静,而是通过杜甫的头脑呈现出常人不能看到的幽思及其伟大与深刻。

这样说来,就不能简单地否定道家的隐居。因为常人看不到道家隐居的真正含义,不能理解道家的隐居是怎么回事。

继续看下面的诗句:

涧道余寒历冰雪,石门斜日到林丘。

涧道一句,表面看是描写山中路径的情况,实际也要与隐居联系起来才能看出其中的深意。

涧道是山中之路,无人行走,衬托隐居的无伴与独。

寒与冰雪,衬托隐居的表面清苦。世人看隐居,都是极为清苦的,如同天气的寒与山中的冰雪,是世人难以忍受的。但这只是表面现象,隐居者并不把寒与冰雪当作清苦,而认为那是对自己的磨炼。孤独再加上寒与冰雪,都是隐居对人的磨炼,由此而使人更为坚强。

石门一句,前人总在考证石门是不是地名,究竟在哪里?此类问题就是纠缠于字面而不能深入到诗的意境中,终究不能真正理解杜诗。

石门在此诗中,就应理解为山门,或者是进入涧道的岩石之口,不能与具体的地点相联系。

所以,此二句在字面上是说杜甫进山访求隐居者时,通过石门进入涧道,在斜阳的辉照下,看到山中的林与丘。

但这也不是单纯的写景,而是衬托隐居的孤独。在山中行走,与在闹市行走完全不同。在闹市行走,所见都是行人、店铺、车马,所谓天下熙熙,皆为利往。而在山中行走,则完全不同,没有一人,没有车马,也就更不会有物利。人到了这种境况下,当然就摆脱了俗世的那些烦扰与观念,而与隐居者的孤独幽思相贴近了,也就逐步理解到隐居者表面清苦的生活中所隐藏的深刻之处了。

所以,第一二句是说隐居者的情况,第三四句则是说前往访问隐居者的人对隐居生活的感受。

继续看五六两句:

不贪夜识金银气,远害朝看麋鹿游。

此二句的关键词是不贪和远害。

《左传》记载:子罕曰:“我以不贪为宝”。是说不贪金银财宝。所以不贪是指道家人士对于世俗的财富毫不为意,之所以要隐居,就是要远离世间财富的诱惑。

夜识金银气,出自一个典故,据《南史》记载,南朝梁代有一个隐士叫孔祐,他有高明法术,据说能通神,曾经在四明山谷中发现金钱数百斛(古代十斗为一斛,形容量多),但他视之如瓦石。打柴的人竞相拾取,可是一拿到手里,就变成了沙砾。夜识金银气,是说有的人能在夜晚时进山发现金银之气,即能发现山中之宝。

有些书也记载这种方术,如《地镜图》记载:凡观金玉宝剑之气,皆以辛日雨霁之旦及黄昏夜半伺之,黄金之气赤黄,千万斤以上,光大如镜盘。

又如《史记·天官书》记载:“败军场,破国之墟,下有积钱,金宝之上,皆有气”。

不贪,一是指世间的财富,二是指不去找天地间的隐藏之宝。总之就是对金银财宝毫不关心,这就是道家隐居者的心态。若不能不贪,就不是真正的道家人士,也不能做到真正的隐居。

从不贪,就能做到远害。

贪图财富,就必须会招来灾害。因为对于财富,人们都是不惜用尽一切手段来抢夺的,所以这中间必然会充满你死我活的争斗。因此,贪财就必须带来无妄之灾。而不贪,则自然能远离灾害。

能不贪而远害,人就可保平安无事,遂有心情与可能逍遥地观看山中自由自在游走的麋鹿。而这就正是隐居生活的一个场面。换言之,从不贪,到远害,再到隐居,才能平安逍遥地在山中观看自然风景。而这正是隐居的好处之一。

因此可以说,五六两句是说能做到隐居的条件、好处。理解了道家人士的隐居之志,才能写出这样的诗句。

再看最后的七八两句:

乘兴杳然迷出处,对君疑是泛虚舟。

古人曾有乘兴而行,乘兴而归的说法,即要到哪里去,是要趁着心中充满了一股兴致,而且这股兴致,直到你返回时,也不稍减。

而在这里,则是说我乘兴而来,欲拜访隐居的张君,但在进山之中,却杳然找不到他的住处了。

唐人《寻隐者不遇》诗云:

松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

这不正是“乘兴杳然迷出处”的最好解释吗?

“出处”二字这里应理解为“所在”,唐人诗句中有“此中迷出处”、“桃源迷处所”等,出处与处所是一个意思。

隐居自然有它的神秘性,不可能像在城市中,按着街道门牌就能找到人家。对于隐居者,他人只知是隐于大山深处,但具体在哪里?则是根本搞不清楚的。若无熟人引路,你是根本找不到的。

对君疑是泛虚舟,是继续说明寻隐者不遇的情况。我来拜访隐居者,是想与君面对而谈,这就是所谓的“对君”。但既然迷了出处,也就不能与君面对而谈,此时就会猜想:他到哪里去了?最后想到,他可能是泛虚舟去了。

泛虚舟即后来所说的云游四海。如唐李公佐《谢小娥传》中说:“扁舟泛淮,云游南国”,唐李颀《赠别张兵曹》诗:“一身轻寸禄,万物任虚舟。”可知虚舟云游,就是隐居者的生活态度,远离世俗生活,四处游走,如一叶扁舟不加系定,随水飘流,又如天上白云,随风游荡。这都是那种不关心世事者的生活方式。所以杜甫猜想,这个隐居者既然寻他不着,可能也是外出云游去了。

总之,这一首是说访隐居者不遇,但感受到了他的孤独自在,不贪钱财,远离世上之害,四处云游,亦何逍遥之极也!

本文内容由小葵整理编辑!