横钩加一笔是什么字(笔画横钩的字)

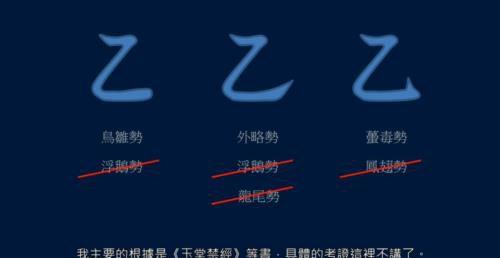

导语:横笔加钩或者趯组成什么笔势?鸟雏势、外略势和虿毒势分别是什么

黄简讲书法(笔势篇)26——钩趯的复合笔势01

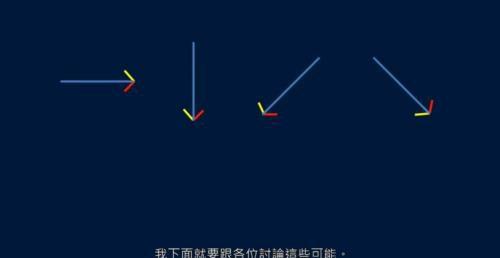

到上一堂课,点和横竖的复合笔势都讲过了,就是红色标示的部分,接下来就是钩趯的复合笔势。在"永"字中只有趯,

但在其他字中是有钩的。

钩趯附于其他笔画的尾部,好像在"永"字中,趯是附于努的尾部,这样就组成了一个复合笔势,这时候趯是向左的。

如果改为向右趯呢?"永"字中没有这样的复合笔势,但在其他字中是经常出现的,这又是什么笔势呢?

汉字有四大笔画,横竖撇捺,用数字来表示的话,横是六号位,竖是八号位,撇是七号位,捺是九号位。这些笔画收笔时都可以加上钩趯的,

而且,可能在左右两个方向加钩趯。我下面就要跟各位讨论这些可能。

这四大笔画都可以缩短为一个点,点上加钩,已经讲过的有曲抱势、两向点等,点上加趯,那会产生一个合点,栗子势。

今天开始讲横竖撇捺上加钩趯,道理是一样的,没有做踆锋动作的就是钩,做了就是趯。先讲横笔尾巴加钩趯,有向上和向下两种情况。

1、横笔加钩趯

《玉堂禁经》给这两种情况各举一个字例:向上趯是"乙",向下趯是"宀"字,就是宝盖头。

原文这两段,不容易读懂,我来给大家解释一下。通常写一横是不会向上趯的,什么时候一横收尾有趯呢?

1.1横笔加往上的趯

《玉堂禁经》举出"乙"字,这是一个很好的例子。

要注意,隶书中的"乙"字是这样的,跟现在相比头尾都不一样:开头少了上面一横,收尾隶书"乙"字就是一个波势,又称雁尾。在钟繇、张芝时代,人们头脑中的"乙"字和后来的真书是不同的。

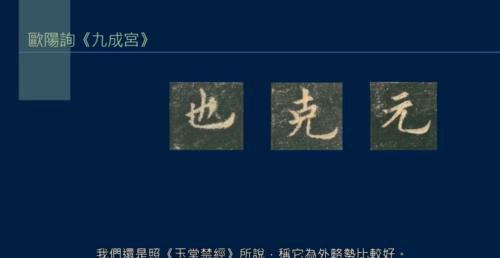

《玉堂禁经》说"乙脚异势",意思是"乙"字收尾带出不同的笔势。像隶书这种收尾方法,《玉堂禁经》说:"此名外略法,蹲锋紧略,徐掷之。不欲速,速则失势;不欲迟,迟则缓怯。""略"是什么意思?《说文解字》说"经略土地也",所以"外略"就是向外围一块地方,明代有人写为"外掠势"。隶书没有趯,不用踆锋,雁尾用于真书中,其实就是一个钩。《玉堂禁经》又说:"此法盖钟法,稍涉于八分、散隶,则欧阳询守而不替。"他说这是钟繇写真书的方法,八分是用王次仲楷法写的隶书,散隶是卫恒所创的书体,没有传下来,欧阳询的真书,就用了这种外略的写法。

我们来看看欧阳询的写法,

这几个字最后一笔都是外略势,不用踆锋,有些古籍称之为"浮鹅势",我们还是照《玉堂禁经》所说,称它为外略势比较好。

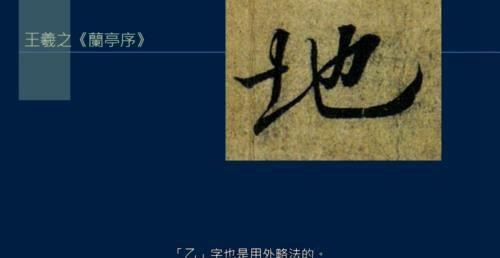

其实欧阳询只不过是学王羲之的写法,你看王羲之《兰亭序》中的"地"字,"乙"也是用外略法的。

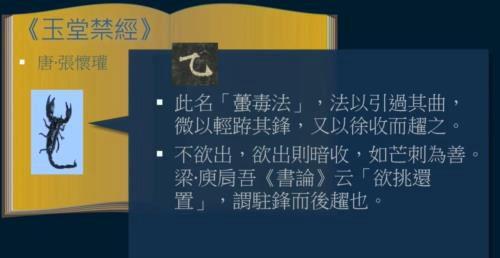

《玉堂禁经》所举第二种:"此名虿毒法,法以引过其曲,微以轻踆其锋,又以徐收而趯之。"我在23课中讲过"虿"就是蝎子,尾巴上翘有刺。

这一种虿毒法是要踆锋的,笔锋下拉转弯,轻轻地踆锋,然后趯出,动作不要快。他又说"不欲出,欲出则暗收,如芒刺为善。梁·庾肩吾《书论》云'欲挑还置',谓驻锋而后趯也。"意思是这种趯不要多出,像一根刺最好。"欲挑还置","置"就是稍微停一下,这个动作称为驻锋,然后稳稳地趯出。

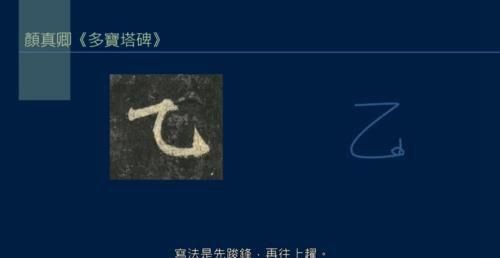

这是颜真卿《多宝塔碑》中的"乙"字,早期的作品。

可以明显地看到这是一个趯,不是一个钩。写法是先踆锋,再往上趯。

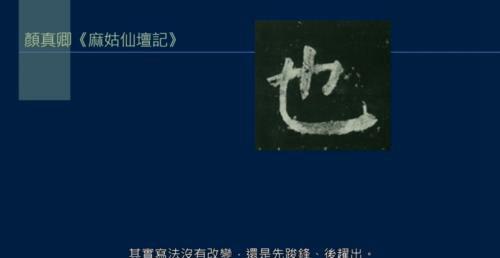

到颜真卿晚年,如《麻如仙坛记》,往上的一趯越来越细,

真的好像一根刺了。其实写法没有改变,还是先踆锋、后趯出。

简言之:

《玉堂禁经》乙脚异势举有两例:

· 一是外略势,这是"乙"字收尾用钩。

· 二是虿毒势,这是"乙"字收尾用趯。

这两种写法,可能继承于西晋书法家索靖。王僧虔说"索氏自谓其书银钩虿尾",索靖说自己的书法有银钩和虿尾,一个钩一个趯。明代有人认为"虿尾势"和"虿毒势"又不同,我想应该是一样的。"银钩虿尾","银钩"就是外略,"虿尾"就是蝎子尾巴。《玉堂禁经》两个笔势可能就是从索靖"银钩虿尾"而来的。

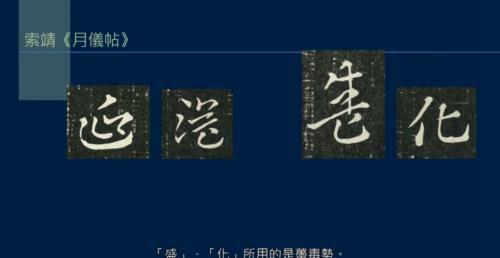

这是相传索靖写的《月仪帖》,"延"、"溢"下面是外略势,"盛"、"化"所用的是虿毒势。

这里有一点要说明,后来有一个背抛法,或叫背抛势,如宋代《翰林密论二十四条用笔法》说:"背抛法,口诀云:蹲锋紧掠徐掷之,速则失势,迟则缓怯。《临池诀》云:'此钟法,稍涉八分虿毒法。引过其曲,转蹲其锋,又徐收而蹲,趯之不欲出,须暗收,使其如负芒刺,则善。'……"这一大段文字,和刚才《玉堂禁经》"虿毒法"相同,可见背抛势就是虿毒势。

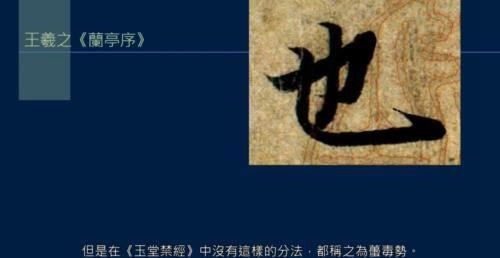

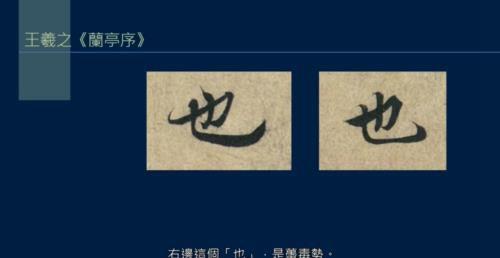

如王羲之这个"也"字,

最后一趯是向左,向上趯是虿毒势,向左趯旧称背抛势,但是在《玉堂禁经》中没有这样的分法,都称之为虿毒势。

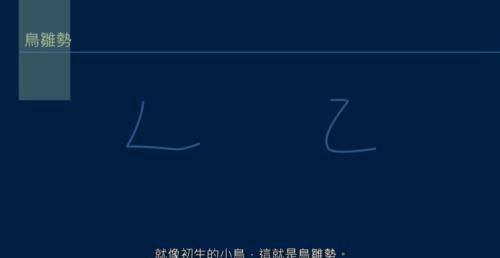

另外有一个笔势名称要介绍一下,这就是鸟雏势。你看这个"乙"字,

如果不计最后一趯,隶书"乙"字是竖笔势一开,没有上面那一横。真书"乙"字就是奋笔势一开半,上面一横也可以很短的,看起来好像一个起笔。这种不带钩趯的"乙"字,就像初生的小鸟,这就是鸟雏势。

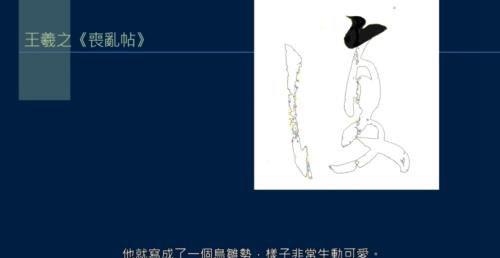

王羲之经常用鸟雏势,如《丧乱帖》中的"复"字,

右边起手一撇一横,他就写成了一个鸟雏势,样子非常生动可爱。

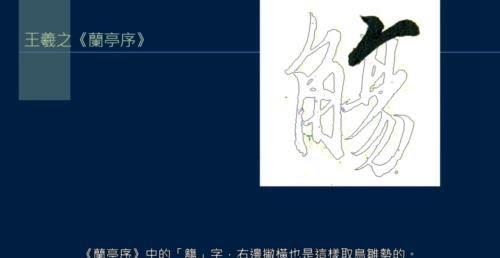

《兰亭序》中的"觞"字,

右边撇横也是这样取鸟雏势的。这可以说是王羲之的习惯,你看这个"殇"字和前面那个鸟雏势不同,头仰得很高。

这样我们知道了,鸟雏势它也是一个"乙"字形状,这鸟有三个部分,就是鸟头、鸟脖子、鸟身。

鸟头实际上是一个起笔,有时候可以很小,刚才讲过隶书的"乙"字就是没有上面一横的,真书中也会采用隶书的写法。鸟雏势没有尾巴,一有尾巴就是外略势或者虿毒势。所以这个"乙"字的笔势变化,头大头小不要紧,它们的区分就在于尾巴的形状,所以叫"乙脚异势"。

《汉溪书法通解》说"世界"的"世"最后一笔就是鸟雏势,

但你看王羲之《兰亭序》有两个"世"字,第一个最后用竖横,不像一个"乙"字,所以只能说这是竖笔势一开,不叫鸟雏势。第二个"世"字起笔九号位,鸟头、鸟脖子和鸟身都有,这个竖横以暗节点过渡,是一条弧线,所以可以称之为鸟雏势,而不叫竖笔势一开。

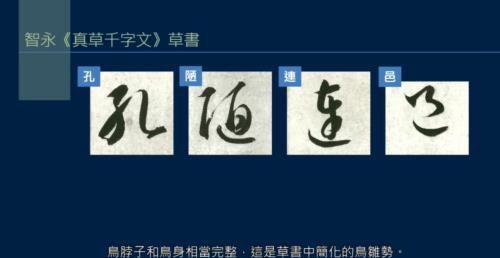

草书中大量运用鸟雏势,如智永的草书,"孔"字的右面是一个鸟雏势,

最后有带笔,可写可不写。"陋"字、"连"字、"邑"字都用了鸟雏势,跟第一个"孔"字右旁鸟雏势相比,鸟头起笔向上,这鸟头的一横是可以不要的,鸟脖子和鸟身相当完整,这是草书中简化的鸟雏势。

这样我今天讲了三个笔势:左边这一个"乙"字,尾巴是收锋的,这是鸟雏势。

中间这一个尾巴出锋,好像隶书的雁尾,这是外略势。右面这一个,先踆锋后趯,好像蝎子的尾巴,这是虿毒势。这些笔势后来名称很混乱,如果你去看古籍,有人把鸟雏势称为浮鹅势,外略势也有人叫做浮鹅势的,还有人称它为龙尾势,虿毒势有人称为凤翅势。我主要的根据是《玉堂禁经》等书,具体的考证这里不讲了。

让我们来看一些具体的例子:这是王羲之写的两个"也"字,

左边这个,无疑是外略势。右边这个"也",是虿毒势。

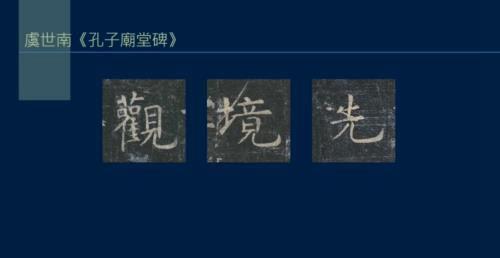

虞世南《孔子庙堂碑》,

外略势相当多,隶书对真书的影响很深,很多书法家喜欢古雅的风格。

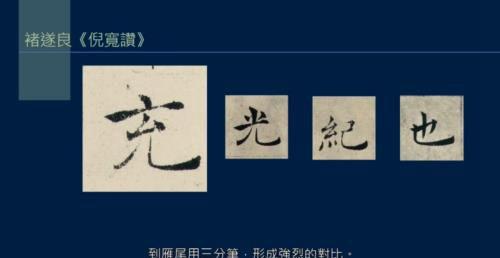

褚遂良《倪宽赞》也是这样,

隶书意味很浓,他的"乙脚"往往用外略势,一竖下来特别细,到雁尾用三分笔,形成强烈的对比。

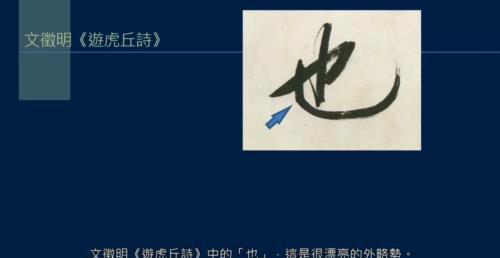

文征明《游虎丘诗》中的"也",

这是很漂亮的外略势。注意箭头所指的地方,是有一个明节点的。

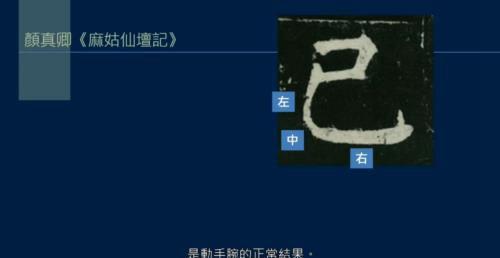

颜真卿《麻姑仙坛记》这个"已"字,

一竖下来不是八号位直下,而是偏向于七号位,说明这个时候他的手腕是相当偏左,但这样左不能持久,到转弯处,手腕开始回归,先到中间位置,即回归五号位,这时笔锋起立,所以线条会变细。然后手腕向右,行走六号方向,因为此时手腕向右卧倒,增加了侧锋的分数,所以粗了。

清代蒋和说"中间必细",这是对的,是动手腕的正常结果。

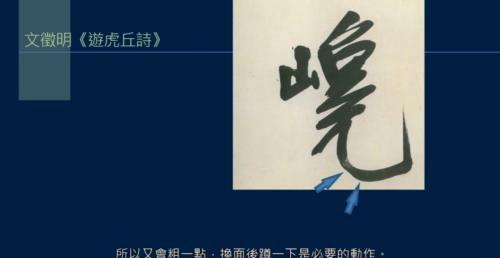

你看文征明这个外略势,转弯处变细,

也是因为笔锋回到五号位引起的,但要注意转过弯以后有下蹲的动作,把六号侧面压到纸上,所以又会粗一点,换面后蹲一下是必要的动作。

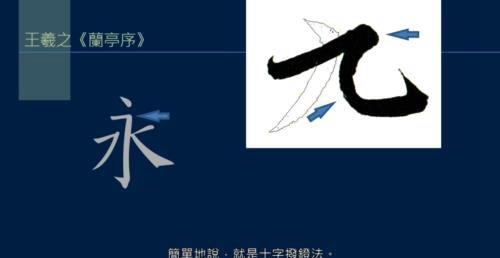

王羲之"九"字这个"乙",

竖笔下来手腕也相当左,转弯处也比较细,转过弯来就粗一点,这都是手腕左中右的结果。"九"字的这个"乙",明清有人称它为小背抛,究竟怎样定义没有说明,我们现在也把它归于虿毒势。

注意上面这个角,和"永"字这个角写法一样的。简单地说,就是十字拨镫法。

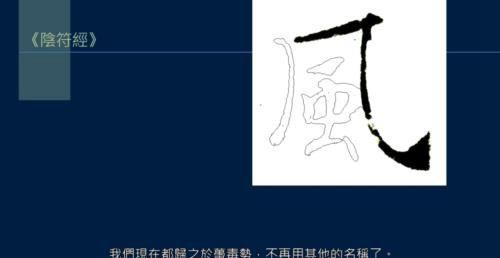

又如"风"字,

右边这个"乙",旧称大背抛,我们现在都归之于虿毒势,不再用其他的名称了。

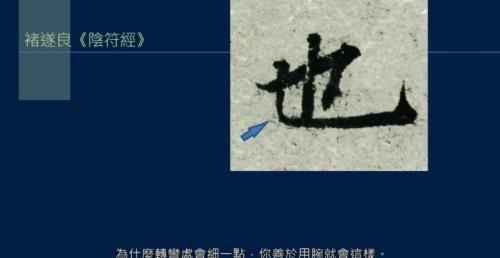

现在你可以看懂了,《阴符经》中的这个虿毒势,

为什么转弯处会细一点,你善于用腕就会这样。

注意转弯之后,有时候手腕还会有两个来回,造成线条的波动,书写中手腕是不停地运动的,有时候动得较小,长线条就会动得大一点,避免平拖。

本节要点:

· 横笔往上加钩趯:乙。

· 鸟雏势、外略势和虿毒势。

· 以上三个笔势的写法注意点。

复习思考:

· 王羲之经常把一撇一横写为鸟雏势,《阴符经》中有这样的取势吗?

· 如果鸟雏势下面加上一点或一竖,那会变成什么笔势?

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请反馈,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小春创作整理编辑!